Copyright Ⓒ Gerhard Hess / April 2020

ODING, NICHT FUÞARK, IST DER UR-BEGRIFF DES RUNEN-RÄTSELS !

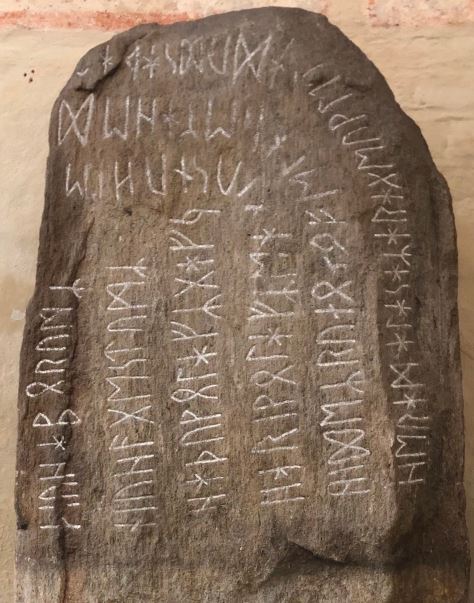

Die „o“-Schlingen-Rune im Text des Stentoftenstenen in Sölvesborg/Schweden aus 500-700 n.0

Warum die „o“-Rune den Anfang macht

Der gotländische Kylverstein, der vermutlich als Grabplatte diente, zeigt die vollkommene Ur-Runenreihe aus etwa 400 n.0. Die Buchstabenreihe ist deutlich mit „o“ beginnend verfasst worden, denn die ersten 3, 4, 5 Zeichen wurden bedenkenlos eingraviert, während sie sich in der Folge immer enger aneinanderschmiegen, um genügend Schreibraum bis zum linken Steinblockende zu gewinnen. Die Runenäste scheinen hier keine klar bestimmbare Schreibrichtung anzugeben. Warum aber begann der Runen-Ritzer sein Werk in fast Steinflächenmitte ? Anzunehmen ist, dass der Schreiber zunächst die Absicht hatte, möglicherweise nur die ersten drei Zeichen, symbolhaft für die Gesamtreihe, aufzuzeichnen, dann aber doch fortfuhr bis zum Steinflächenrand, was ihm nur knapp gelang. Der Runenreihenbeginn ist „o-d“. Beim östergötländischen Vadstena-Brakteaten verhält es sich so, dass die kreisförmig angeordnete Ur-Runenreihe, bei „f“ beginnend, bis zum „o“ gelangt, während das „d“ unter dem Ösenknopf verborgen ist, so dass sich die Endung „d-o“ ergäbe. Es könne aber auch so sein, dass, weil der Raum für beide Endrunen nicht ausreichte, der Gießmodelmacher auf die ihm weniger wichtig erscheinende „d“-Rune verzichtete, um allein die „o“, als letzte sichtbare Chiffre, ins Bild setzen zu können. Die Frage nach der Bedeutung der ersten Rune, dem Schlingenzeichen „o“, das nach falscher Deutung die letzte Rune sein soll, ist, bei Zugrundelegung des altmythischen Denkens, leicht erklärt. Zu beachten ist zunächst, die 1. Rune „o - oðala“ galt im zahlenmythologischen Denken der Alten als „Einheit“, nicht eigentlich als Zahl, denn das Zählen“ beginnt erst ab und mit der Zwei. Die Runenreihe ist eindeutig das Produkt eines schrifterfindenden Theosophen, welchem die Verkündung des Wodin-Asen-Kultes ein Hauptanliegen war, weshalb er den schamanischen Zaubermeister und Heilgott Wodanaz, nach Interpretatio Romana der Psychopompos (Seelengeleiter) Mercurius, auf der 21. Stelle, der Herbstregion seines luni-solar-kalendarischen Runenschemas, platzierte. Mit der Zahl 21 (3X7) wurde in der Zahlenmystik immer das totale kosmische Wissen ausgedrückt. In den Orakelblättern der altägyptischen Schrifterfindergottes Thot, dem „Tarot“, heißt die 21. Karte „die Welt“. Das einleuchtende Argument für den Runenreihen-Beginn „o-d“ ahnte ich bereits 1981 und in meinem Runenbuch „ODING-Wizzod“, 1993. Ich interpretierte den Begriff „od/oding“ mit „Seele/Geistding/Geistprodukt“ und das Runen-Ende mit „f/fuð“ mit groblautlich „Fuß“ (altsächs. u. alteng. fōt, got. fōtus), was nur unwesentlich in „Fotze/Hinterteil“ korrigiert werden darf. Unter „fuð-a/u“ verstand man im Altnordischen das untere/hintere Ende von Mensch und Getier vom Fuß bis zur Hüfte. Es ist anzunehmen, dass in runengermanischer bzw. herulischer Sprache die gleiche Form vorhanden war. Die an. fuð f., im Fundus der Runeninschriften mehrfach belegt, entsprechen mhd. vud /vut. In der obszönen Inschrift ums Jahr 1200, eines Holzstücks von Bryggen bei Bergen/Norwegen, wird einer als „fuðsllæikir“ (Vulva-Lecker) bezeichnet, auf einem flachen Holzstab steht: „felleg er fuð sin bylli fuþorglbasmfuðorglbasm“ (schön ist die Vulva, möge sein Penis sie füllen), ein Knochenstück aus den 1000er Jahren von Schleswig trägt die Teilinschrift: „fuðarsb“ (Vulva/Hintern). Siehe dazu: Carita Holm/Uppsala, „Sexuelle Runeninschriften”, 2013. Diese späten wikingerzeitlichen Belege werden ergänzt von den mittelalterlichen Inschriften, wie auf Goldbrakteat Schonen II-C: „fuði”, der Silberbügelfibel von Beuchte mit „fuðarking” (letzte Rune ist als „ng” und nicht als „j” zu lesen), dem Brakteaten Gudme II-C (IK 392) mit „fuðar”. Bereits die Inschrift des Bronzeamuletts von Högstena, aus ca. 1100, gebraucht den Begriff fuð, nicht im Sinne der Vulva, sondern in Übertragung auf einen zu schmähenden Menschen, was bei der Beuchter Bügelfibel-Inschrift, mit der Selbstbezeichnung „fuðarking” auszuschließen ist, da es abwegig wäre anzunehmen, es käme einer auf die Idee, sich selbst als „Fotzerich“ auf einem Schmuckstück zu verewigen. Die diversen runischen „fuð”-Ritzungen bedürfen also genauer Beachtung ihrer Begleitmerkmale, um sie semantisch deuten zu können. Ihnen allen aber ist eines gemeinsam, nicht unbedingt das primitiv Sexuelle, jedoch immer der Begriff des Hinteren, des Schäbigen.

Es ist nichts weniger als albern, annehmen zu wollen, ein Theosoph hätte sein kosmologisches Zeichensystem mit dem „Hintern“ anfangen lassen wollen. Mit dem in der Antike so verstandenen Seelenlaut „o“ aber sehr wohl, und mit einem Schlingenzeichen noch einmal mehr, das auf den mittelalterlichen Goldbrakteaten ebenso als (Seelen-)Schlangenzeichen auftritt. Hinzu kommt der bedeutsame Umstand, dass es im eddisch-germanischen Pantheon den Gott „Od“ gibt, offenbar der göttliche Urgeistvater, eine frühe Form des Wodan-Odin, denn die gemeingermanische Hauptgöttin Frija-Freya ist, wie es in der Völuspá heißt, „Óðs mey“, also „Ods Braut“. oder im Skáldskaparmál (Kap. 20) „Frau von Óðr”. Das an. Substantiv bzw. Gegenstandwort óðr meint Geist, Seele, Lied, Idee, Eingebung, Inspiration (im negativen Sinn: Wahn), Besitz, Gut. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass dieser geistig-seelische Komplex sich allein für eine Metapher zu Weltwerdung eignet. Denn alle materiellen Werdungen bedürfen, menschlichen Erfahrungen entsprechend, eines vorangegangnen Planes, eines geistigen Entwurfes. Das 24-stabige Ur-Runenkonzept beginnt also mit dem „od-ing“ = Geistprodukt und endet mit dem „fuða“ = Hintern. Dass eine rechtsbeginnende Runenreihenlesung die ursprüngliche gewesen sein muss, liegt schon deshalb auf der Hand, weil nach altgläubiger Regel alles Gute mit Rechts zu beginnen hatte ! Das Linke bzw. die linke Seite galt allezeit als das Nachgeordnete, Zweitrangige, Falsche. Die Erklärung, warum einige Runen-Funde vorliegen, welche allein die ersten, mit „f“ beginnenden Zeichen, vorführen, kann nur die sein, dass von einem gewissen Zeitpunkt ab die als Urform angedachte Verständnisweise des geheimen „o-d“-Hauptes in Vergessenheit geriet - oder bewusst abgelehnt wurde - und der profane Schreibgebrauch das linksbeginnende „futhark“-Konzept annahm. Dazu könnte ein Fund Aufschluss vermitteln. Die Runenfibel von Beuchte, Ldkr. Goslar, Niedersachsen, stammt aus einem kleinen merowingerzeitlichen Gräberfeld, in dem eine etwa 1,60 m große Frau im Alter von 18-40 Jahren bestattet lag. Die Tote gehörte aufgrund ihrer Ausstattung vermutlich zu einer Familie thüringischer Herkunft. In dem Grab befanden sich neben der Runenfibel noch weitere reiche Beigaben. Der Entstehungszeitraum der Fibel lässt sich anhand der Tierstilverzierungen relativ sicher bestimmen, er lag im ersten Viertel des 6. Jhs., ist zwischen 501-550. Die deutliche und markant geritzte Runenfolge erweist sich als eine Schenker-Inschrift, gerichtet an die Dame eines Mannes namens „Bursio“, der sich als „fuðarking“ bezeichnet. Diese Inschrift zeigt, dass es schon im Frühmittelalter Deutungsdifferenzen, also zerstrittene Glaubensparteiungen, hinsichtlich der theosophisch verstandenen Runenreihe gab, denn anders wäre die plakative Selbstbezeichnung „Ich der Fuðark-Anhänger“, nicht erklärbar.

Goldbrakteat IK 350 - Spinnende Frau/Göttin

Ods Geistspeer und Frijas Spindel

Wir dürfen von einem gemeingermanischen Glauben an ein kosmogonisches Urelternpaar ausgehen - Od (Geist) und Frija (Geliebte) - welches Raum und Zeit und Schicksal zum großen Weltgewebe gewoben hat. Die Welt als ein Flechtwerk, als ein eng vernetztes Schlingen- und Maschenwerk ist so alt wie die menschliche Zivilisation seit Steinzeittagen, als vor ca. 30.000 Jahren findige Köpfe damit begannen, Fasern zu Fäden zu drehen, um damit Dinge zusammenzuhalten und Gewebe zu erstellen. Die frühen Faserfunde bestehen aus Flachs und Brennnesseln.Die häufigen Nadelfunde aus dem Zeitalter des Gravettian (26.000 -20.000 v.0), vermitteln uns die Nähkenntnisse der damaligen Menschen. Jene kleine Venusstatuette von Lespugue, die ca. 20.000 v.0. entstand, führt einen Wollfadenrock ebenso vor, wie der Fund des mitteljütländischen Egtved-Mädchens aus der Bronzezeit. Die revolutionäre Fähigkeit, Fäden und Gewebe herzustellen, bedeutenden einen gewaltigen Entwicklungssprung nach vorne. Die Archäologin Elizabeth Wayland Barber spricht in ihrem Buch „Frauenarbeit: Die ersten 20.000 Jahre; Frauen, Stoff und Gesellschaft in früher Zeit”, 1995, von der „string revolution“ also „Fadenrevolution”, welche die Lebensbedingungen enorm anhob. Aus der Zeit um 5.000 v. 0 datieren die ältesten Funde von Spinnwirteln, diese wurden aus Ton und Stein hergestellt. Ebenfalls in der Jungsteinzeit, um 7.000 v.0, wurden die ersten einfachen Webstühle eingesetzt. Das Spinnen und Weben musste hauptsächlich Frauenarbeit sein, weil diese häuslichen Tätigkeiten mit den mütterlich-fraulichen Obliegenheiten bestens vereinbar waren. Nicht allein die diesbezüglichen Bedürfnisse des biederen Alltags schufen die Mädchen und Frauen, auch die adligen Damen spannen in Antike und Mittelalter kostbare und mit seltenen und teuren Farben gefärbte Garne, sie webten Wandbehänge und wertvolle Kleidungsstücke oder Fahnen. „Im mittelalterlichen Island war einige Zeit lang eine festgelegte Länge Menge gewebten Tuches, vaðmal, die vorherrschende Währung und ein Exportschlager in einem Land, in dem außer Schafwolle nicht viele materielle Produkteerwirtschaftet werden konnten“, schreibt Ulrike Pohl, der ich für ihre Ausführungen zu danken habe, in „Die spinnende Göttin - Die Spindel als Werkzeug und Symbol in Geschichte, Mythologie und Märchen“, 2020: „Spinnen war also eine durch und durch mit dem Weiblichen verbundene Tätigkeit. Dadurch wurde die Spindel, wie von Jakob Grimm in Deutsche Rechtsalterthümer dargelegt, zum Symbol der Frau, besonders der fleißigen und tugendhaften Hausfrau. Parallel dazu war das Symbol des Mannes der Speer. So wurde die Verwandtschaft mütterlicherseits als ‚Spindelmagen‘ bezeichnet, die des Mannes als ‚Schwertmagen‘“. Schon die bronzezeitlichen Felsbildritzungen Schwedens, im Bohuslän bei Tanums hede, zeigen den Geistgott im Weltenschiff stehend, mit dem gewaltgen Speer in der Hand, den die Edda-Mythen Gungnir („Schwankender“) heißen (ausgesprochen „Gung-neer“). So wie der mythische Speer des geistesscharfen männlich-göttlichen Verstandes (des Od-Gottes) alle unwägbaren Dunkelheiten zu durchdringen befähigt ist, so sind es die weiblich-göttliche Spindel und der Rocken (der Liebesmutter) welche das Weltengewebe der körperlichen Dinge gebiert. In Schweden wird das Sternbild „Gürtel des Orion“ als „friggerock“ bezeichnet, „Friggas Rocken“. Selbstverständlich wurden auch die griechischen Göttinnen, wie Athene und Artemis, mit den Webarbeiten in Verbindung gesetzt. Die Spindel war das Attribut der Artemis, die als „Göttin mit der goldenen Spindel“ verehrt wurde.Ebenso war die Spindel ein Attribut der Liebesgöttin Aphrodite, die die Fäden der Betörung um die Männerherzen schlägt.Die Neith, eine ägyptische Göttin, gilt als eine der ältesten bezeugten Göttinnen, die den Menschen die Webkunst brachten. Einer der Goldbrakteaten (z.B. IK 350) zeigt eine weibliche Gestalt mit Haspel und Webbaum. Die Haspel, ein Gerät mit dem man Garn von der Spindel beziehungsweise der Spule ab- und zu Garnsträngen wickeln kann, ist anhand der Rekonstruktion einer Haspel aus dem Oseberg-Fund zu deuten, „obwohl ich persönlich auch die Version eines Rockens darin erkennen könnte“, schreibt Autorin Ulrike Pohl. „Im altnordischen Darraðarljóð weben die Walküren die Geschehnisse einer Schlacht, die weit entfernt stattfindet, mit Blut, Innereien, Speeren, Pfeilen und Menschenköpfen als Webgewichten. In der altirischen Literatur finden wir in einer Sage aus dem 10. Jhdt. eine Seherinnamens Feidelm, die als Zeichen ihrer Würde und Fähigkeiten einen Webbaum aus weißer Bronzeträgt.“ In der nordischen und griechischen Mythologie ist der Stab ein Zeichen der Seher und Seherinnen. Berühmte germanische Seherinnen waren Ganna (an. gandr = Zauberstab), Waluburga, eine Seherin der Semnonen, leitete ihren Namen vom gotischen walus-Stab ab, und Gambara, eine Seherin der Langobarden ist leicht als Gand-bara, Stabträgerin, zu deuten. „Es ist einleuchtend oder wenigstens nicht unwahrscheinlich, dass der Stab der Seherin den Webbaum der Göttin kopiert, die sie repräsentiert“, erläutert ebenfalls Ulrike Pohl. Doch der Rocken (Spinnrocken, Wocken, Kunkel, Dieße), das stabförmige Gerät, an dem beim Spinnen die noch unversponnenen Rohfasern befestigt werden, käme noch eher in Betracht ! Eine andere Bezeichnung für die Völva in der germ. Mythologie ist Wala. Eine Seherin heißt an. Spákona („Frau, die sieht“). Aus dem Rockenstab könnte der Achtungs- und Zauberstab der nordischen Seherinnen und Zauberinnen, der Völur (Plural von Völva), sich entwickelt haben. Den Stab nannte man an. völr, das Wort Völva bedeutet „Frau mit Stab“. Das schon erwähnte altwestnordische Wort gandr, in heutiger Schreibweise gandur, bedeutet auf Färöisch und Isländisch „Stab“ und auch bereits „Zauberei“.

„Wir haben ja mittlerweile gesehen, dass auch das Weben im indoeuropäischen Bereich mit Schicksalszuteilung, Kenntnis des Schicksals und auch dem Krieg in Verbindung gebracht wurde - man denke zum Beispiel an die Bezeichnung „peace-weaver“ für eine angelsächsische Frau, die zur Sicherung des Friedens zwischen zwei Familien einen Mann der ehemals verfeindeten Familie heiratet.“ Und wir dürfen „davon ausgehen, dass das Schicksal uns die Möglichkeit lässt, zu wählen, wie und auf welche Weise wir es annehmen, während es selbst bereits im Wesentlichen feststeht und durch unsere Entscheidungen enthüllt und gezeigt wird, dann ist das Weben hierfür eine überaus treffende Metapher: die Kette, die das Muster festlegt, der Schuss, der unsere Entscheidungen repräsentiert. Wir mögen durch die Kette und das uns zugeteilte Schicksal festgelegt sein, aber welche Schussfäden wir wählen und auf welche Art und Weise wir somit unserem Schicksal begegnen, das bleibt unsere eigene Entscheidung. Insofern ist es äußerst passend, dass Frigg, die laut [der eddischen] Lokasenna alles weiß, aber nichts darüber verlauten lässt, selbst eine Spinnerin ist und ihr die Aufsicht über das Spinnen und Weben zukommt“, ergänzt Ulrike Pohl. Die indogermanischen drei Schicksalsspinnerinnen - griech. Moiren, lat. Parzen, germ. Nornen - begegnen uns wieder in dem Gebrüder-Grimm-Märchen „Die drei Spinnerinnen“. Drei zauberische, wohlgesinnte Frauen verhelfen einem jungen Mädchen Prinzessin zu werden. Die eine hat einen breiten Plattfuß vom Spinnradteten, die zweite eine lange Unterlippe vom Fadenlecken, die dritte einen dicken Daumen vom Fadendrehen. Immer wurde das Schicksal als ein Gewebe geschaut das von der Weltenmutter, oder ihren Hypostasen, den „Drei Spinnerinnen“, gewoben wurde.

Das Schlingenzeichen des Ewigen Lebens auf hethitischen Siegeln und sassanidischen Münzprägungen

Tabarna-Siegel eines arischen Königs in Anatolien, um 1700 Jahre v.0

Persische d.h. eranische (arische) Münzbilder der Spätantike.

Bereits die Siegel des indogermanischen Königs Išputahšu von Kizzuwatna (Südanatolien), Sohn des Pariyawatra, zeigen die Lebensschleife. Er regierte zur Zeit des hethitischen Großkönigs Telipinu, um 1460 v.0. Die hethitische Glyptik beginnt schon im 17. Jh. v.0., mit den Tabarnasiegeln. Auf diesen Siegeltypen befindet sich in der Mitte die Schleife, das sogenannte Lebenssymbol, daneben ein Dreieck, das Glücksymbol und eine Rosette. Am Rand steht die in Keilschrift geschriebene Legende: „Das Siegel des Tabarna, des Großkönigs, wer es verändert wird sterben.“ („Das hethitische Siegel…”, 2017, Herausgeber A. Schachner, „BYZAS 23“) Das altägyptische „Anch“, die Lebensschleife, symbolisiert das Weiterleben im Jenseits und als Hieroglyphe steht das Zeichen für das körperliche Leben. Das ursprüngliche Anch ist kein Kreuz, vielmehr eine Schlinge die nach unten in zwei Bandenden ausläuft. Man kennt die altägyptischen Freskenbilder auf denen Anch vor die Nasen von Personen gehalten wird, welche dadurch neuen Lebensatems aufnehmen. Die enge Sinngemeinschaft mit der Odal-Schlinge ist unübersehbar. Auch der „Isisknoten, Isisblut“ bzw. „Tit/Tet“-Amulett“ genannt, gehört in diese Rubrik der Schlingen- und Knoten-Heilszeichen. Die Bezeichnung Isisblut stützt sich auf die Besprechungsformel „dein Blut gehört dir, Isis“ oder „o Blut der Isis“ im „Ägyptischen Totenbuch“. Ein ähnliches Schlingenzeichen wie Anch zeigen schon hethitische Siegel und die späteren eranischen, wo es in Zusammenstellungen mit Feueraltären erscheint und im Sinnzusammenhang mit Seelenwesen steht. Die, nach zoroastrischem Glauben, im menschlichen Körper seienden, unsterblichen Freiseelen vereinigen sich nach dessen Tod mit ihren Fravaši (auch Faravahar, Fravashi, Fraward, Frawahr, Frawash, Frawaksh), den mächtigen, in höheren Sphären lebenden Schutzmächten. Es wird geglaubt, dass die Fravarti mit Urvan, die menschliche Seele (ind. Atman = mhd. Odem, Lebenshauch), verschmilzt. Auf den Münzprägungen des spätpersischen Sassanidenreiches ist das Schlingenzeichen noch immer präsent: Eine Münze (Abb. 1) des Perserkönigs Ardaschirs I. (Regierungszeit: 224–239/40), dem Begründer des Sassanidenreiches (224-651) zeigt die Schlinge hinter dem Herrscherhaupt. Ebenso platziert ist es auf einer Münze (Abb. 2) von Schapur I. (Regierungszeit 240-270). Auf einer Drachme (Abb. 3) des Königs Vahran II. (274-293) steht das Schlingenzeichen links oberhalb des Altarfeuers. Der zoroastrische Klerus der Magier hatte unter den Sassanidenkönigen schwankenden, aber fortdauernden Einfluss. Der war auch schon gegeben im letzten Jahrhundert vor und dem ersten nach Null. Die zoroastrischen Wander- und Missionspriester schwärmten damals über die Levante bis Ägypten. Das uralte Schlingensymbol des Lebens, des ewigen Seelenlebens - wie es, trotz der gebotenen Vorsicht, genannt werden darf - war zur Runenentstehungszeit eine weithin bekannte Metapher, die der Runenschöpfer an die Spitze seines esoterischen Buchstabensystems stellte -, denn die göttliche Seelenkraft des Menschen kommt allemal vor dem sehr irdischen Hintern !