Gesamtheit des Artikels: Copyright © Gerhard Hess - 29.01.2014

KREUZ und PALMBAUM-IDOL

am EXTERNSTEIN

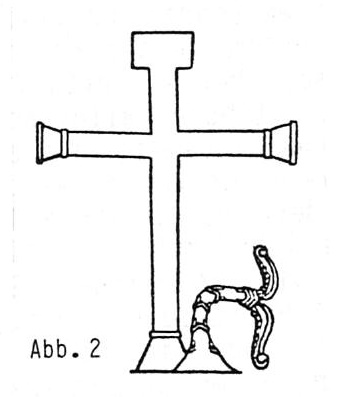

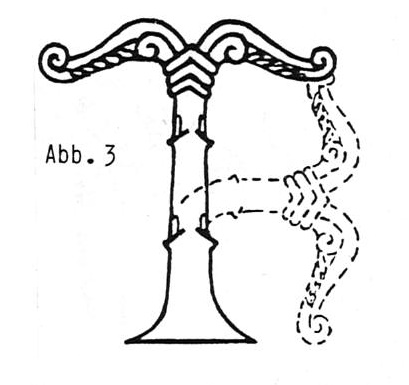

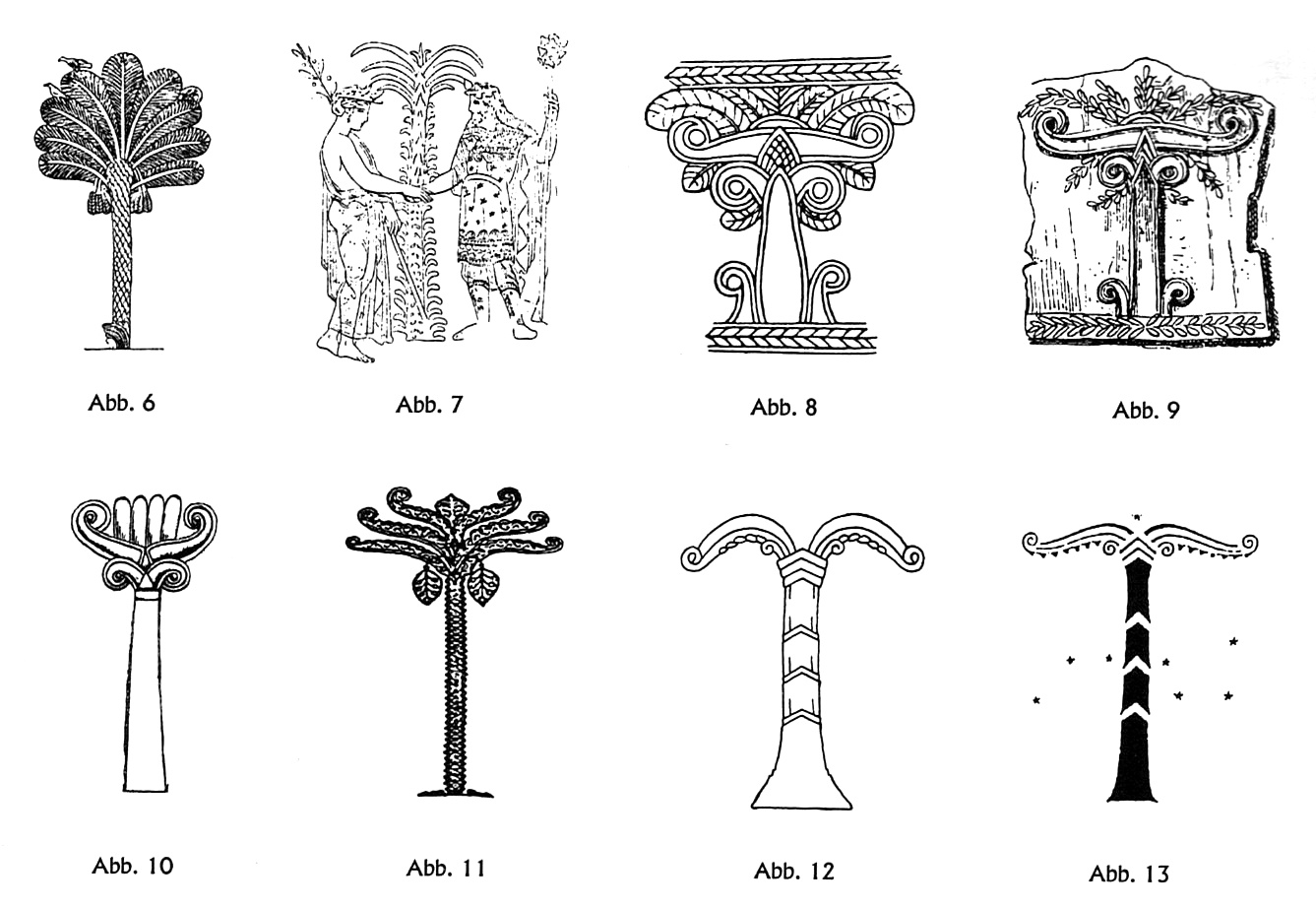

Eine der spannendsten Fragestellungen, die sich dem Betrachter von Bildwerken aus deutscher Vergangenheit aufnötigen, sind die des Großreliefs vom Externstein bei Horn/Bad Meinberg, einer Gruppe von 13 Sandsteinfelsen mit senkrecht aufsteigenden Wänden am Fuße des Osning. Die bizarr und geheimnisvoll aus dem Waldesdunkel auftauchende Felsformation fand mit Sicherheit schon Beachtung in frühen Zeitläufen. Etliche Hinweise sind so eindeutig, dass hier das altsächsisch-vorchristliche Zentralheiligtum vermutet werden darf. Das bedeutende Kunstwerk, eingemeißelt in den Felsen Nr. 1, zeigt die Kreuzabnahme des christlichen Erlöser-Gottes in der bekannten idealisiert-schematisierten Form (Abb. 1). Das Monumentalrelief entspricht in seiner Einmaligkeit in Europa der von mönchischer Seite zuerkannten allerhöchsten Bedeutung des einstigen heidnischen Kultplatzes. Die Gestalt des Nikodemus, welcher nach christenfrommer Legende bei der Grablegung behilflich war, steht auf einem rechtwinklig weggebogenen Dattel-Palmbaum-Idol, wie es von einer Fülle ikonographischer früh-orientalischer und ostmittelmeerischer Darstellungen der sakralen Zierkunst belegt ist. Dieser unumstößliche Fakt ist den bisherigen, in dieser Hinsicht inkompetenten Autoren, völlig entgangen ! Eine Menge von Schwarmgeistern glaubt das Abbild der altheilige Irminsul vor sich zu haben. Wie erklärt sich die Einwanderung des heiligen Lebensbaumes der Orientalen ins mythische Kernland der Deutschen, in den Teutoburger Wald ? Schlichte Gemüter würden sich wahrscheinlich mehr über diese Frage selbst verwundern, als über deren Inhalt - denn warum sollte die Abbildung der vorgeblich historischen Hinrichtung des Juden Jeschua/Jesus im antiken Jerusalem nicht auch eine Palme aufweisen dürfen ?!

So einfach und bestechend dieser Gedankengang auch anmutet, ihm steht entgegen, dass kein zweites Kreuzabnahmebild dieser Art vorhanden ist. Einmalig ist die Verbindung der ikonographischen Dattelpalme mit dem Kruzifixus. Das Geheimnis dieser eigenartigen Zusammenstellung - deren Zeitstellung, Veranlassung, Sinn und Aussage - ist nicht unmöglich zu entschleiern. Dass dies bislang von anderer Seite nicht erfolgte, könnte daran liegen, dass die Wahrheitsfindung von keiner der beteiligten Interessengruppen bisher gewünscht wurde - denn die Entstehungsgeschichte des Kunstwerkes beschwört eine der heißesten Kampfzeiten herauf zwischen Christenkirche und staatlicher Organisationsform der Deutschen, dem Reich. Doch eher erklärt sich die bisher nicht erfolgte Aufklärung durch den tatsächlich schwierigen, zunächst widersprüchlich erscheinenden Quellenbefund. Um die Zeit der Relief-Entstehung rangen zwei unvereinbare Ideen und die sie verkörpernden Menschen, um die Vormachtstellung im Abendland: Christliches Mönchtum kämpfte gegen die als Neuheidentum geschmähte weltliche Macht des Kaisertums. Papst Gregor VII. (1020-1085) brachte den unfriedlichen Gedanken auf, der Bischof von Rom dürfe und müsse als Nachfolger des Petrus über den Himmel geradeso verfügen wie auch über allen irdischen Besitz. Wer sollte also als höchste Instanz den Erdkreis regieren, der Kaiser oder der geistliche Monarch von Rom ?

DIE ALTGLÄUBIGE NUTZUNG DES EXTERNSTEINS

Am 01.07.1904 veröffentlichte die Zeitung „Niedersachsen“ einen Erlebnisbericht aus der Kindheit von E. A. Müller, in dem er davon erzählte, wie es noch um das Jahr 1840 für eine traditionelle „Wehrenverbindung“ niedersächsischer „heimatlicher Höfe Brauch war, zu Johanni die weite, tagelang dauernde Fahrt nach jenen alten Heiligen Steinen zu unternehmen, um dort mit dem Sonnenaufgang das Fest der Sommersonnenwende zu feiern.“ Erst 30 Jahre nach diesem Bericht ist erstmalig der astronomische Nachweis erbracht worden - den die Astronomen Rolf Müller („Der Himmel über dem Menschen der Steinzeit - Astronomie und Mathematik in den Bauten der Megalithkulturen“, 1970, S. 88 ff) und Prof. Dr. Wolfhard Schlosser bestätigten - dass die ehemalige Raumachse der Turmkammer im 2. Externsteinfelsen mit der Nord-Ostlage bzw. der Sommersonnwendortung übereinstimmt. Die von kirchlicher Dunkelmännerseite, im skurrilen Schulterschluss mit linkstendenziösen Magazinen, dagegen vorgetragenen Sturmläufe, welche hartnäckig eine altheidnische Nutzung des Externsteins infrage stellen wollen, können wirklich nur noch als anachronistische Albernheiten beurteilt werden. Diese Ausrichtung der runden Beobachtungsöffnung in besagter Turmkammer war zu keiner Zeit eine für den Kirchenchristianismus bedeutsame Visierlinie, jedoch für den nordeuropäischen Altglauben seit Jahrtausenden die allerheiligste Offenbarungsschauung des aufgehenden Sonnenhöchststandes, wie er an vielen Megalithbauten nachgewiesen wurde. Auffällig ist, und nur durch die hohe Bedeutung der altheiligen Felsenklippen erklärbar, dass das allerkatholischste Paderborn zweimal versuchte, durch extrem überhöhte Preisangebote - koste es was es wolle - die 20 km entfernten, in der Einöde liegenden, eigentlich nutzlosen aber altheiligen Felsenklippen unter die Verfügungsgewalt zu bekommen. Einmal geschah es in der Zeit des Investiturstreites mit Erfolg, ein weiteres Mal jedoch erfolglos, nach dem im 17. Jahrhundert vollzogenen religiösen und politischen Umschwung durch die „Reformation“ mit der für den Katholizismus so schmerzhaften Loslösung vom päpstlichen Rom. Die auf das Jahr 1093 datierte Kaufurkunde des damals noch „Agisterstein“ geheißenen Objektes der Begierde gilt als nachgefertigt, wohl wegen eines Brandschadens von 1163. Wann auch immer die Originalurkunde ausgestellt sein mag, sie beinhaltete, dass von einem vorbesitzenden Edelmann namens Imico und nach seinem frühen Tode durch dessen Mutter Ida, für den ansehnlichen Kaufpreis von vierzehn Pfund Silbers, „nebst anderer Geschenke“, der Externstein in den Besitz des Paderborner Klosters Abdinghof überging. Beim missglückten Rückkauf im Jahre 1659 bot man 60.000 Kronen. Sämtliche Angaben sind in der hervorragenden Recherche von Freerk Haye Hamkens einzusehen. Der einzige Sinn und Zweck des Ankaufes einer an sich wertlosen Steinreihe kann nur in der Übertünchungsabsicht der missionsfanatischen Mönche gefunden werden. Von um 1140 gibt es eine undatierte Werdener Kloster-Urkunde, in der vom großen Fels die lapidare Rede ist, in den ein Heiligtum gearbeitet sei, dann schweigen die Urkunden über 200 Jahre. Hamkens schreibt treffend (S. 316): „Mehr als alle anderen, dagegen stehenden Gründe bezeugt das völlige Schweigen während einer so langen Zeit und der gänzliche Mangel selbst gelegentlicher Erwähnung, dass alle Theorien von einer berühmten mittelalterlichen Wallfahrtskapelle bare Phantasien seien.“ Wohl ist dort ein einsiedlerisches-christliches Klausnertum bezeugt, bis dieses kriminell entartete, sich auf Räubereien, Mord und Totschlag verlegte, so dass die Obrigkeit den „Mord-Tempel“ in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts säubern („turbieren“) ließ.

Sachsen war bis um 750 ein weitgehend heidnisches Land, in dem Staatsmacht und Kirche, in einem jahrhundertlangen Prozess, allmähliche die bäuerliche Bevölkerung christlich zu erfassen versuchte. Die Kirchenorganisationen in ihrem nicht nachlassenden, zähen Kampf gegen den Altglauben, versuchten systematisch, wo immer es ihnen möglich wurde, die altheiligen Plätze in Besitz zu nehmen, um das daran gebundene Heidentum allmählich gänzlich absterben zu lassen. Kultplatz und Gerichtsstätte waren in alter Zeit allemal identisch, was am Externstein nicht anders gewesen sein kann. Er wird im Kauftext zweimal als gesonderter Besitzanteil behandelt bzw. sein Verkauf und Erwerb ausdrücklich beurkundet als Objekt im benachbarten Hain („cum vicino nemore“). Kein beliebiges Waldstück findet hier Ausdruck, sondern ein besonderes, nämlich ein geweihter Wald, möglicherweise eine altheilige Andachts- und/oder eine Art Femegerichtsstätte. Inwieweit der Hain sakral oder profan zu verstehen sei, ist nicht gesichert, doch irgendein Allerweltswaldstück wurde jedenfalls so nicht bezeichnet. Was zur Vertiefung dieser sich aufdrängenden Annahme die Befunde der archäologischen Grabung im Jahre 1934 durch Prof. Dr. Julius Andree beizutragen vermochten, beschreibt der Zeitzeuge F.H. Hamkens. Der Fund eines geborstenen Steintisches mit Bänken, vor dem Kreuzabnahmerelief, die Hamkens exakt in ihren Ausmaßen ebenso beschrieb, wie alle weiteren Endeckungen, sind zwar beachtlich, doch insgesamt erscheint die erbrachte Beweislage für ein vorchristliches Heiligtum - allein aus den Grabungsergebnissen - nicht überzeugend. Die heutigen exakten Datierungsmöglichkeiten waren damals noch nicht gegeben. Der älteste uns bekanntgewordene Name des Externsteins lautete Agisterstein, der sich zu Egesterenstein und Eggerstein usw. umformte. Da der altheidnische Name des Kultplatzes mit Sicherheit von den Mönchen nicht festgehalten worden ist, sondern eher seine frühkirchliche Bezeichnung, würde ich meinen, dass der Namen naheliegend „erschreckende Steine / Schreckenstein“ bedeuten könnte, aus ahd. egislih = nhd. schrecklich. Es wurde spekuliert, er könnte sich auf den Vogel Elster beziehen. Von Hermann Hamelmann (1526-1595), dem lutherischen Historiker Westfalens, stammt der erste bekannte Deutungsversuch zur Geschichte des Externsteins, in welcher er den lateinischen Begriff „rupes picarum“ gebrauchte, also „Felsen der Elstern“. In der germ. Mythologie war die unheilverkündende Elster der gefiederte Bote der Todesgöttin Hel. Etymologisch ist sie abgeleitet von germ. agatjō, got. agatja, ahd. agalstra / agalistro, mhd. agelster, mundartlich Egester. Wie eng die Elster mit der Hexe / Unholdin zusammengeschaut wurde, der ahd. āgenga, ist aus der Volkskunde bekannt. Verwandt ist sicher got. agei = Furchtsam, Ängstlichkeit. Eigentlich wäre als recht plausibel anzunehmen, dass sich aus dem germ. Begriff für Schrecken der Name des Hel-Vogels, des Todesvogels, nämlich der Elster, abgeleitet hat. Aus dem germ. agan, nhd. sich fürchten; agjan = erschrecken; agez / agiz / agisa(n) = Erschrecken und Furcht, kam es zu germ. agatjo(n), agalstro(n) = nhd. Elster und möglicherweise auch germ. agi = nhd. Schlange. Dass von diesen 13 nach dem erzwungenen Glaubensumbruch in Sachsen als unheilig und unheimlich geltenden gratigen Felsen (germ. agjo = nhd. Schärfe, Spitze, Ecke, Kante) etwas Bedrohliches, Angsteinflößendes, Düsteres ausging, dürfte jedermann ohne weiteres verständlich sein. Vielleicht nähert sich dieses Deutungsangebot dem Namensrätsel des rätselschweren Externsteins.

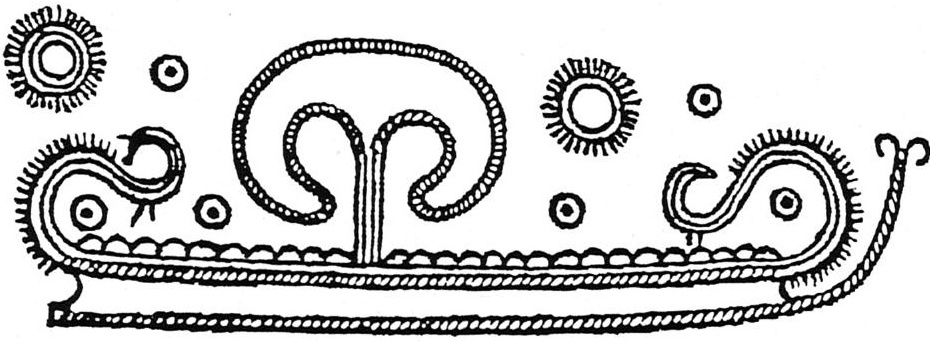

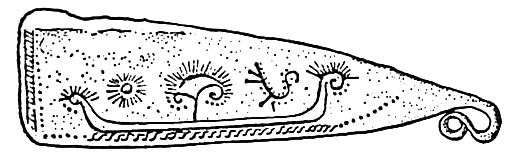

STANDORT UND GESTALT DER IRMIN-SÄULE

Die fränkischen „Annales S. Amandi“ erklären zum Jahr 772: „König Karl führte Krieg gegen die Sachsen in Heresburg“, worunter das heute Obermarsberg an der Diemel gemeint war. Die „Annales Moselani“ schreiben gleichzeitig: „König Karl war feindlich in Sachsen und zerstörte ihr Heiligtum, das Irmensul heißt.“ In den „Petauer Jahrbüchern“ heißt es: „Der Herr König Karl drang nach Sachsen vor und eroberte die Eresburg und kam zu dem Ort der Ermensul heißt und verbrannte jene Orte.“ Die „Lorscher Jahrbücher“ vermerken: „Damals hielt Herr Karl, der mildeste König, einen Reichstag zu Worms und drang von da zum ersten Male nach dem Gebiet Sachsens vor, nahm die Feste Eresburg, kam bis zur Ermensul und zerstörte das Heiligtum selbst und raubte Gold oder Silber, was er dort fand.“ Ebenso der Verfasser der „Annales Einhardi“, er notiert, dass Karl „alles mit Feuer und Schwert verwüstete, die Feste Aeresburg zerstörte und das Götzenbild, das Irmensul von den Sachsen genannt wurde.“ Auch kennen wir die Schilderung eines im Kloster Corvy um 888/891 wirkenden Geschichtsschreibers, Poeta Saxo, der die „Annales de gestis Caroli Magni imperatoris“ verfasste. Er schrieb: „Irminsul benannte das Volk und verehrte als heilig ein in Säulengestalt gen Himmel ragendes Bildwerk trefflicher Arbeit fürwahr und auch gar herrlich gezieret.“ Der Mönch Rudolf von Fulda gab der Nachwelt genauere Kunde von der altsächsischen heiligen Irmin-Säule i.J. 863 in „De miraculis sancti Alexandri“ (Kap. 3): „Truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur universalis columna, quasi sustinens omnia.“ - „Sie verehrten auch unter freiem Himmel einen senkrecht aufgerichteten Holzstamm / -Schaft / -Rumpf von nicht geringer Größe, den sie in ihrer Muttersprache ,Irminsul‘ nannten, was auf Lateinisch ,columna universalis‘ [dtsch. All-Säule] bedeutet, welche gewissermaßen das All trägt.“ Er gebraucht bei seiner Bezeichnung der „Irminsul“, entweder bewusst abfällig und verwischend den Begriff Säule nicht, oder deshalb nicht weil er im Namen des Objektes ohnehin vorkommt, und schreibt vielmehr „truncus-ligni“, „Holzstamm“, so dass wir annehmen dürfen, dass es sich um ein aus Holz gefertigtes Weltsäulen-Idol gehandelt habe. „Truncus ligni“ wird gewöhnlich mit „Baumstamm“ übersetzt, doch bei Vitruv, dem röm. Architekten und Ingenieur des 1. Jh. v.0, bezeichnet „truncus“ einen Säulenschaft. Das Gesagte schließt das Vorhandensein von weiteren, auch steinernen Irminsulen, in anderen Kulthöfen des Nordens nicht aus. Widukind von Corvey, der um 967 die Frühzeit seines sächsischen Stammes schilderte, berichtete von einer anderen „Hirminsul“, welche die Sachsen im Jahre 532 nach der Eroberung von Scheidungen an der Unstrut vor dem östlichen Stadttor als göttlich verehrtes Siegeszeichen („ara victoriae“) errichteten. Das „H“ stellte Widukind offensichtlich nur deshalb dem Irminsul-Begriff vor, weil er glaubte, sie dem Gotte Hirmin-Hermes (= Mercurius/Wodan) zuordnen zu sollen. Ob eine Irminsul an den Externsteinen errichtet war, ist fraglich, es könnte der gesamte Felsenturm Nr. 2 als solche betrachtet worden sein. Beim Dorfe names „Ermenseul“, südwestlich von Hildesheim, könnte eine gestanden haben. Die urkundliche Erwähnung einer „Urthunsula“ im Jahre 853 wäre als Fehler eines uninformierten Schreibers erklärbar (de Vries I., 24). Der Begriff Irminsul ist keineswegs ein nur norddeutscher Ausdruck. In zwei Predigten aus Bayern des 12. Jhs. wurden Bekenner des Glaubens als „Fürsten und Irminsule der Christenheit“ bzw. „boume und irminsule der Christenheit“ bezeichnet (Zitate von Herta Kollenz, Graz, in „Festschrift f. Frh. Bolko v. Richthofen“, 1974). Übrigens geht daraus hervor, dass zwar Bäume und Säulen in gewissen Sinnzusammenhängen von ähnlicher Bedeutung sein können, aber natürlich sorgsam zu unterscheiden sind. Weiter kommt „irmansuli“ zweimal in der „Kaiserchronik“ des 12. Jh. vor, als „hohe Säule“. Irmin scheint, wie anhand des Sprachmaterials erkennbar, „groß / erhaben / gewaltig“ gemeint zu haben. Die überlieferten formelhaft gebrauchten Ausdrücke irmintheod/yrmenðeod und iormungrund/eormengrund waren in alter Zeit durchaus nicht ungewöhnlich. Im karolingerzeitlichen altsächsischen Großepos „Heliand“ des Otfrid von Weißenburg kommen die Begriffe „irminthiod“ („Volk der ganzen Erde“) und „irminman“ („Irminmensch / Erdbewohnen / Gottesmensch“) vor. Im „Hildebrandlied“ des 9. Jhs. heißt es in Vers 16 „al irmindeot’“ („Volk der ganzen Erde“) und in Vers 30 „wêttu irmingot“ („Gott [der Große] weiß“). Wen man als Irmingott ursprünglich verstand, kann nicht zweifelhaft sein, denn ein „großer, erhabener Gott“, dessen Kult bei den Ermionen/Hermionen besonders gepflegt wurde, war kein anderer als der im heilige brandenburgischen Semnonenwald verehrte „regnator omnium deus“ (Tacitus, „Germ.“, 39), womit zweifellos Tiwaz/Tiu/Tyr gemeint war. Die Himmelssäule war sein Symbol. Unmissverständlich erscheint sie als 8. Hieroglyphe der gemeingerm. runischen ODING-Buchstabenfolge als  -Zeichen der Himmelsstütze, wie sie von bronzezeitlichen skandinavischen Abbildungen auf Felsbildern und Rasiermessern bekannt ist (s. drei Weltstützenabbildungen). Dass dieser überhöhende religiöse Begriff „irmina/ermena“, ebenso zu finden ist in der Stammesbezeichnung „Ermionen“, dem ostgotischen Königsnamen „Ermanari(cus)“, dem Westgoten „Ermenegild(us)“, dem Sueben „Heremegari(us)“, dem Warnen „Hermegisel(us)“, dem Thüringer „Herminafridus“ und auch in der Kurzform „Armini(us)“, aus „Erminomer(us)“, des Ehrennamens des Cheruskerfürsten und „Retters Germaniens“, ist naheliegend, wie Jan de Vries in seiner „Altgermanischen Religionsgeschichte“ (Bd. 1, S. 214 ff) darlegte. Die Frage nach dem Standort der von König Karl zerstörten Irminsul hat der lippische Archivar Hans Kiewning einleuchtend beantwortet. Karl Schoppes Untersuchungen, die zu anderem Ergebnis kamen, sind damit widerlegt. Im Hochsauerländischen Obermarsberg, nahe bei der ehemaligen sächsischen Feste Eresburg, erhob sich die weit sichtbare kultische „Allsäule“ am heutigen erhöhten Platz der „Stiftskirche St. Petrus und Paulus“. Ihre kleine Krypta wird traditionell „der Heidenkeller“ geheißen. Im Jahre 799 gab Papst Leo III. dem herausragenden Platz christlichen Triumphes über das deutsche Altheidentum die Ehre eines Besuches. Außer der Eresburger Tradition gibt es auch die Bestätigung des Bischofs Thietmar von Merseburg (975-1018) dem in seiner Chronik „Saxonie regum vitam moresque piorum“ noch bekannt war, dass die Irminsul bei der Eresburg gestanden habe: „Sed exercitus capta urbe (Eresburch) ingressus juvenem praefatum usque in ecclesiam s. Petri, ubi prius ab antiquis Irminsul colebatur, bello defatigatum depulit.” Dass der Marsberg als Standort anzusehen ist, geht sprachlich aus der „Interpretatio Romana“ (lat. „römische Übersetzung“) hervorgeht, galt doch der Mars als Entsprechung des germanisch-altdeutschen Himmelsgottes Tius, des altnordischenTyr.

-Zeichen der Himmelsstütze, wie sie von bronzezeitlichen skandinavischen Abbildungen auf Felsbildern und Rasiermessern bekannt ist (s. drei Weltstützenabbildungen). Dass dieser überhöhende religiöse Begriff „irmina/ermena“, ebenso zu finden ist in der Stammesbezeichnung „Ermionen“, dem ostgotischen Königsnamen „Ermanari(cus)“, dem Westgoten „Ermenegild(us)“, dem Sueben „Heremegari(us)“, dem Warnen „Hermegisel(us)“, dem Thüringer „Herminafridus“ und auch in der Kurzform „Armini(us)“, aus „Erminomer(us)“, des Ehrennamens des Cheruskerfürsten und „Retters Germaniens“, ist naheliegend, wie Jan de Vries in seiner „Altgermanischen Religionsgeschichte“ (Bd. 1, S. 214 ff) darlegte. Die Frage nach dem Standort der von König Karl zerstörten Irminsul hat der lippische Archivar Hans Kiewning einleuchtend beantwortet. Karl Schoppes Untersuchungen, die zu anderem Ergebnis kamen, sind damit widerlegt. Im Hochsauerländischen Obermarsberg, nahe bei der ehemaligen sächsischen Feste Eresburg, erhob sich die weit sichtbare kultische „Allsäule“ am heutigen erhöhten Platz der „Stiftskirche St. Petrus und Paulus“. Ihre kleine Krypta wird traditionell „der Heidenkeller“ geheißen. Im Jahre 799 gab Papst Leo III. dem herausragenden Platz christlichen Triumphes über das deutsche Altheidentum die Ehre eines Besuches. Außer der Eresburger Tradition gibt es auch die Bestätigung des Bischofs Thietmar von Merseburg (975-1018) dem in seiner Chronik „Saxonie regum vitam moresque piorum“ noch bekannt war, dass die Irminsul bei der Eresburg gestanden habe: „Sed exercitus capta urbe (Eresburch) ingressus juvenem praefatum usque in ecclesiam s. Petri, ubi prius ab antiquis Irminsul colebatur, bello defatigatum depulit.” Dass der Marsberg als Standort anzusehen ist, geht sprachlich aus der „Interpretatio Romana“ (lat. „römische Übersetzung“) hervorgeht, galt doch der Mars als Entsprechung des germanisch-altdeutschen Himmelsgottes Tius, des altnordischenTyr.

-Zeichen der Himmelsstütze, wie sie von bronzezeitlichen skandinavischen Abbildungen auf Felsbildern und Rasiermessern bekannt ist (s. drei Weltstützenabbildungen). Dass dieser überhöhende religiöse Begriff „irmina/ermena“, ebenso zu finden ist in der Stammesbezeichnung „Ermionen“, dem ostgotischen Königsnamen „Ermanari(cus)“, dem Westgoten „Ermenegild(us)“, dem Sueben „Heremegari(us)“, dem Warnen „Hermegisel(us)“, dem Thüringer „Herminafridus“ und auch in der Kurzform „Armini(us)“, aus „Erminomer(us)“, des Ehrennamens des Cheruskerfürsten und „Retters Germaniens“, ist naheliegend, wie Jan de Vries in seiner „Altgermanischen Religionsgeschichte“ (Bd. 1, S. 214 ff) darlegte. Die Frage nach dem Standort der von König Karl zerstörten Irminsul hat der lippische Archivar Hans Kiewning einleuchtend beantwortet. Karl Schoppes Untersuchungen, die zu anderem Ergebnis kamen, sind damit widerlegt. Im Hochsauerländischen Obermarsberg, nahe bei der ehemaligen sächsischen Feste Eresburg, erhob sich die weit sichtbare kultische „Allsäule“ am heutigen erhöhten Platz der „Stiftskirche St. Petrus und Paulus“. Ihre kleine Krypta wird traditionell „der Heidenkeller“ geheißen. Im Jahre 799 gab Papst Leo III. dem herausragenden Platz christlichen Triumphes über das deutsche Altheidentum die Ehre eines Besuches. Außer der Eresburger Tradition gibt es auch die Bestätigung des Bischofs Thietmar von Merseburg (975-1018) dem in seiner Chronik „Saxonie regum vitam moresque piorum“ noch bekannt war, dass die Irminsul bei der Eresburg gestanden habe: „Sed exercitus capta urbe (Eresburch) ingressus juvenem praefatum usque in ecclesiam s. Petri, ubi prius ab antiquis Irminsul colebatur, bello defatigatum depulit.” Dass der Marsberg als Standort anzusehen ist, geht sprachlich aus der „Interpretatio Romana“ (lat. „römische Übersetzung“) hervorgeht, galt doch der Mars als Entsprechung des germanisch-altdeutschen Himmelsgottes Tius, des altnordischenTyr.

-Zeichen der Himmelsstütze, wie sie von bronzezeitlichen skandinavischen Abbildungen auf Felsbildern und Rasiermessern bekannt ist (s. drei Weltstützenabbildungen). Dass dieser überhöhende religiöse Begriff „irmina/ermena“, ebenso zu finden ist in der Stammesbezeichnung „Ermionen“, dem ostgotischen Königsnamen „Ermanari(cus)“, dem Westgoten „Ermenegild(us)“, dem Sueben „Heremegari(us)“, dem Warnen „Hermegisel(us)“, dem Thüringer „Herminafridus“ und auch in der Kurzform „Armini(us)“, aus „Erminomer(us)“, des Ehrennamens des Cheruskerfürsten und „Retters Germaniens“, ist naheliegend, wie Jan de Vries in seiner „Altgermanischen Religionsgeschichte“ (Bd. 1, S. 214 ff) darlegte. Die Frage nach dem Standort der von König Karl zerstörten Irminsul hat der lippische Archivar Hans Kiewning einleuchtend beantwortet. Karl Schoppes Untersuchungen, die zu anderem Ergebnis kamen, sind damit widerlegt. Im Hochsauerländischen Obermarsberg, nahe bei der ehemaligen sächsischen Feste Eresburg, erhob sich die weit sichtbare kultische „Allsäule“ am heutigen erhöhten Platz der „Stiftskirche St. Petrus und Paulus“. Ihre kleine Krypta wird traditionell „der Heidenkeller“ geheißen. Im Jahre 799 gab Papst Leo III. dem herausragenden Platz christlichen Triumphes über das deutsche Altheidentum die Ehre eines Besuches. Außer der Eresburger Tradition gibt es auch die Bestätigung des Bischofs Thietmar von Merseburg (975-1018) dem in seiner Chronik „Saxonie regum vitam moresque piorum“ noch bekannt war, dass die Irminsul bei der Eresburg gestanden habe: „Sed exercitus capta urbe (Eresburch) ingressus juvenem praefatum usque in ecclesiam s. Petri, ubi prius ab antiquis Irminsul colebatur, bello defatigatum depulit.” Dass der Marsberg als Standort anzusehen ist, geht sprachlich aus der „Interpretatio Romana“ (lat. „römische Übersetzung“) hervorgeht, galt doch der Mars als Entsprechung des germanisch-altdeutschen Himmelsgottes Tius, des altnordischenTyr.

Oberhalb der altsächsischen Eresburg, ehemaliger Standort der von König Karl 772 zerstörten Irminsul. -

Bild: Eresburg und Marsberg um 1670 („Eresburgum, hodie Mons Martis seu Stadtberg“), aus „Monumenta Paderbornensia 2.“, Ausg. 1672, S. 102

--

-- --

--

I.) -Die kosmische Kraft des Sonnenrosses „trägt“ die Erde mit Himmelsstütze (bronzezeitl. skandinav. Felsbild von Insel Tjörn / Bohuslän) - II.) Das Weltenschiff auf bronzezeitl. Rasiermesser mit Himmelsstütze dargestellt / Messer von Hornum. - III.) - Rasiermesser von Nustrubfeld / Amt Hadersleben.

Als nach gelungener Unterjochung der Sachsen ein großes Missionskloster für die zu bekehrenden Heiden in der Planung fränkischer Reichsleitung unter „Ludwig dem Frommen“ (778-840) stand, wurden damit Mönche aus dem Königskloster Corbie, im französischen Tal der Somme, betraut. Adalhard und Halbbruder Wala, die beiden Vettern „Karls des Großen“, spielten damals wichtige politische, militärische und geistliche Rollen im karolingischen Machtsystem. Der Corbieer Abt Adalhard (752-826) und Wala (773-836) suchten eine geeignete Stelle dafür und kamen höchst verständlicherweise auf den Gedanken, den heiligsten heidnischen Ort, nämlich den der Externsteine, als sinnvoll zu erachten. Ein Jahr nach dem Tode Kaiser Karls, 815, begannen sie mit der Niederlassung. Die Stätte war unter der Bezeichnung „Hethis“ (auch Hethi - „Ort des Hasses“, aus altsächsisch héti = Hass / Feindschaft / Bosheit / Verfolgung) bekannt -, sei es, weil hier im Verlaufe der Sachsenkriege hassvoll gerungen wurde, oder weil den landfremden fränkisch-christlichen Umerziehern hier hassvolle Ablehnung aus der umliegenden Bevölkerung entgegenschlug. Die Deutung des Wortes aus „Heide“, wie beim wikingerzeitlichen Ostseehafen Haithabu, dem Heidehof (dän. Hedeby, altnord. Heiðabýr, aus heiðr = Heide und býr = Hof;) ist als unpassender abzulehnen. Hethi ist neben hati zu stellen, wie in den Ortsnamen Hadersleben, Hademarschen, Hadenfeld, Hadmarsdorf/Hademar, Hadamar, wobei letzterer in einer karolingischen Tauschurkunde von 832 als Hati-mer erwähnt wurde, was sich durch seine Zweitsilbe als Streit-Sumpf erklärt, aus germ. mari (seichtes Gewässer / Moor / Sumpf) und durch das Vorhandensein einer hochmittelalterlichen Wasserburg Bestätigung erfährt. Jedenfalls scheint die Hethi-Stätte zu unfreundlich für die Mönche gewesen zu sein, die sich obendrein in drei Gruppen zerstritten hatten, weshalb man sich entschloss, „Corbeia nova“ (Neu-Corbie), das Kloster Corvey (Corbei, Korvei) an einem geeigneteren Platz bei „Huxori“ (Höxter) an der Weser aufzubauen.

Doch der siebenjährige Standort der mönchischen Hethi-Klause, nahe den Externsteinen, von ihrer Gründung im Jahre 815 bis zum September 822, war nicht ohne Sinn und Bedacht geschehen. Zwar zog die gesamte Klostergesellschaft zwei Tage lang über ca. 40 km dorthin wo die Fernstraße von Bremen nach Kassel führte, sowie die Ost-West-Verbindung vorhanden war, der sogenannten „Hellweg“. Der verdienstvolle Walther Matthes recherchierte hierzu völlig überzeugend. Der Mönch Paschasius-Radbert gibt zusätzliche wissenswerte Nachricht. Er war ein gut unterrichteter kurzzeitiger Abt von Corbie, der um das Jahr 826 die „Vita sancti Adalhardi“ verfasste und seine sog. „Egloga“, in der er die Verdienste des Karolingers Adalhard hervorhob, welcher ab 821 Abt von Corbie und ab 822 auch von dessen Filiale Corvey wurde. Über die Vorgänger-Mönchsklause Hethi am altheilig-heidnischen Ort, die immerhin sieben Jahre bestand, heißt es im Egloga-Text von 821: „Denn wo damals noch der Götze wütete, wo die feindlich gesinnte Macht und die Verehrung des heidnischen Heiligtums das ganze bebaute Land in Unehre gebracht hatte, hat er [Adalhard] die [heidnischen] Altäre umgestürzt und zu Schafställen der Herde Christi geweiht ... nachdem der Hain bis auf die Wurzel beseitigt worden war...“ („Luci radice recisa“). Die groben Auf- und Abräumarbeiten am Hethis-Gelände kann er selbst kaum betrieben haben, dafür hatte er den seinen Anweisungen folgenden dortigen Stellvertreter, Abt Adalhard II.. Die von Karl 772 zerstörten Heiligtümer sind also von den Sachsen weiter bis 815 in Ehren gehalten worden und erst im Laufe der siebenjährigen Bearbeitung durch die Hethi-Mönche ist dort am Externstein eine Befriedung im Sinne der fränkischen Führungsschicht möglich geworden.

DIE ENTSTEHUNG DES RELIEFS VOM EXTERNSTEIN

Die zunehmende Macht des mönchischen Netzwerkes im Reich gab sich zu keiner Zeit mit dem Erreichten zufrieden. Allen voran der Benediktinerorden des Klosters Cluny, im französischen Burgund, war Herd und Ausgangspunkt der mönchischen Bewegung für die Erhöhung des Papstes und Schaffung eines „Gottesstaates“, also einer Theokratie, bei notwendiger Zurückdrängung oder Ausschaltung der weltlichen Machthaber, wobei man in allererster Linie die mächtigsten Herrscher des Abendlandes im Auge hatte, die deutschen Könige und Kaiser. Schon der aggressive, zänkische Bonifatius (673-755), der als päpstlicher Legat und „Apostel der Deutschen“ sich einen umstrittenen Ruf erwarb, war bedingungslos bemüht, die Menschen in seiner Reichweite dem päpstlichen Stuhl zu unterwerfen. Ihren Hauptfeind mussten die Mönche des 11./12. Jahrhunderts in den deutschen Kaisern und deren waffenstarrenden ritterlichen Gefolgschaften sehen, die einzig in der Lage waren, diesem päpstlichen Machtanspruch dauerhaft entgegenzutreten. Die älteste und berühmteste Benediktinerabtei Deutschlands war Corvey - die Missionszentrale des Nordens - die im geistigen Leben des mittelalterlichen Niedersachsens eine führende Stellung erwarb. Corvey wich von der Benediktinerregel insofern ab, indem es keine Mönche aus niederen Gesellschaftsschichten aufnahm, alle Brüder kamen aus dem hohen Adel germanischer Lande. Dadurch wurde die Abtei in Höxter im 9./10. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten Zentren der christlichen Missionsantriebe in ganz Nordwesteuropa. Die „Reform von Cluny“, im Zusammenhang mit den „Gregorianischen Reformen“, griffen auch nach Deutschland in Gestalt der „Hirsauer Reform“, die zwar die Klosterorganisation mitbetrafen, doch in ihren Hauptlinien Partei für die Überhöhung der Päpste gegen die weltlichen Herrscher nahmen, die in Gestalt und Wirkkraft des Papstes Gregor VII. (Amtszeit: 1073-1085) ihre nachdrücklichste Ausprägung fand. Im Jahre 1048 trat er als Mönch ins Benediktinerkloster Cluny ein, doch schon im nächsten Jahr agierte er wieder in Rom. Seine Zeitgenossen und sogar Mitarbeiter belegten ihn mit Begriffen wie: „Heiliger Satan“, „Zuchtrute Gottes“, „Höllenbrand“, man verglich ihn mit dem Tiger, Löwen und reißenden Wolf. Albert v. Hofmann sagt dazu in seiner „Politische Geschichte der Deutschen“, Bd. 2, S. 248: „In Hildebrand [Papst Gregor VII.] hatte sich die Reformtheorie zu einem Bilde verdichtet, welches ihm eine neue Weltordnung zeigte, die er nun mit der Starrheit des Fanatismus durchzusetzen bestrebt war. In seinem Gottesreich gab es nur einen Herrscher, den Papst, von dem alles andere in der Welt abhängig sein sollte. Die Aufgaben des weltlichen Staates schrumpften in seinem System der geistlichen Hoheit zusammen. Der Papst ist der Kopf der Welt, das Königtum ist nur sein Arm. Eine konstruierte Phantasiewelt, die aus der Klosterzelle stammt, setzt sich hier allem wirklich Gewordenen gegenüber, behauptet diesem gegenüber starrköpfig ihr alleiniges Recht und die faule stumpfe blinde Menge wird wie immer durch ein Paar Schlagworte auf die Seite der schreienden Agitatoren gezogen, um somit Hand anzulegen und das Unglück durchzusetzen.“ Im Investiturstreit zwischen Kirchen- und Kaisermacht stellten sich diese mönchisch-schwärmerischen Bewegungen, zusammengefasst unter der Parteiung der „Gregorianer“, auf die antistaatliche Seite. Zuerst gegen Kaiser Heinrich IV., dann gegen dessen Sohn Heinrich V.. Der ganz vom gregorianischen Anspruchsdenken erfüllte französische geld- und machtbesessene Papst Urban II. (1035-1099), vom Kloster Cluny als Prior nach Rom geschickt, folgte seinem Vorbild, dem fanatischen Gregor VII.. Er hat jede Moral beiseite gesetzt, wenn es gegen den deutschen König zu arbeiten galt. Diese Politik wurde auch von seinem Nachfolger, dem Italiener Paschalis II. (1099-1118) fortgesetzt. Nachfolger von Paschalis II. wurde im Januar 1118 der Benediktinermönch Gelasius II., der in nicht endender Schnödigkeit den Bannfluch über den Kaiser nochmals bekräftigte, bevor er zum Beginn 1119 im Kloster Cluny starb. Cluny sah Corvey immer zurecht als eine Art Filiale an und Corvey blickte zu seinem vorbildgebenden Cluny hinauf nach Burgund. K.H. Krüger schreibt in „Das Kloster Corvey“: „Zunächst Verhandlungsort zwischen den Parteien des sogenannten Investiturstreites, den Getreuen Heinrichs IV. und der sächsischen Opposition, wurde das Kloster ein Stützpunkt der Anhänger des Papstes Gregor VII.. Das änderte sich zeitweise unter Heinrich V..“ Dass sich das gegenüber Heinrich V. nur vorübergehend änderte, so lange man glaubte er sei ein manipulierbarer Strohmann der Kurie, werde ich nachweisen. Schon der Corvey-Abt Warin II. (Amtszeit 1071-1079) stand gegen seinen Kaiser auf Seiten des Papstes und ließ zu, dass einer seiner Frater namens Bernhard die Hetzschrift verfasste, in der er den Kaiser als Schismatiker, also als Ketzer, verunglimpfte. Wir müssen uns das Ausmaß des Landesverrats in seiner ganzen perfiden Ungeheuerlichkeit vorzustellen versuchen. Die Äbte des reichsunmittelbaren Klosters Corvey besaßen als Reichsprälaten, wie die Fürsten, eine Viril- bzw. Kuriatsstimme im Reichstag. Sie vermochten also im Innersten der Machtzentrale die Funktion einer mehr oder weniger verdeckten „Fünften Kolonne“ für fremde Interessen auszuüben, nämlich jener des geistlichen Herrschers in Rom. Die altheilige Stätte der Externsteine war dem Weser-Kloster, wie wir hörten, wohl vertraut, hatte man ja ursprünglich beabsichtigt, bedeutend näher bei den auffälligen und geistig bedeutenden Steinen die Klostergründung vorzunehmen. Die Corveyer hatten im weiten Umkreis ihre Besitzungen, pflegten persönliche Verbindungen und trieben ihre Machtzuwachspolitik. Klosterarchive vergessen ihre Geschichte so gut wie nie, es sei denn, es geschehen Brandkatastrophen.

Sämtliche ernstzunehmenden Kunstsachverständigen datierten das Kreuzabnahmebild im Felsen 1. der Externsteingruppe aufgrund stilistischer Kriterien in den Anfang oder die Mitte des 12. Jahrhunderts. Wer Sinn und Zweck des Kunstwerkes zu ergründen wünscht, muss sich mit den Turbulenzen dieses Zeitraumes auseinandersetzen ! Eine gewaltige Rolle spielte damals jenes „Heidentum“ der mächtigen deutschen Könige und Kaiser, die dem Papst die ersehnte Universalherrschaft verwehrten, wie sie von vielen mönchischen Fanatikern angestrebt wurde. Das waren die Brennpunkte dieser Zeit, über die die Geister aneinandergerieten. Der innerlich von der Kirche völlig freie „neuheidnische Unhold“, der es wagte, den Papst Paschalis II. - mitsamt seinen Kardinälen - mitten in der Peterskirche gefangen zu nehmen, um verweigertes Kaiserrecht und Kaiserkrönung zu erzwingen, war der Salier Heinrich V. (1081-1125). Diese aufsehenerregende Ungeheuerlichkeit geschah am 12. Februar 1111. Nach den vertraglichen Zusagen des Papstes vom 09.02. hatten die Feierlichkeiten zur Kaiserkrönung begonnen. Heinrich küsste dabei in großer Öffentlichkeit vor der Peterskirche die Füße des geistlichen Herrschers. Dann rebellierten die Bischöfe, die Krönung musste abgebrochen werden, auch in der Stadt kam es zum Aufruhr, da erst, nachdem der Papst nicht mehr zu seinem Wort stehen wollte, ließ ihn der König in Haft nehmen. Mit 30.000 wohlgewappneten deutschen Rittern und Mannen war er über den Grossen Sankt Bernhard nach Italien hineinmarschiert, hatte Rom eingenommen und seine Forderungen gestellt. Damit war er in die Fußstapfen seines Ketzervaters Heinrich IV. getreten, welcher im Jahre 1084 das Gleiche getan hatte, nämlich Papst Gregor VII. anzugreifen. Dieser hatte den König mit dem Bann belegt, dessen Untergang bis zum 1. August 1080 vorhergesagt, gleichzeitig die Gläubigen zu dessen Vertreibung aufgefordert. Deshalb zog Heinrich IV. 1081 vor die Mauern Roms und im folgenden Jahr noch einmal, bis es ihm 1084 endlich gelang, in die Stadt einzudringen, den Papst abzusetzen, um sich von dem neuen Clemens III. zum Kaiser krönen zu lassen. Nun wieder, nach Heinrich V. Übergriff, hasteten die mönchischen Parteigänger und die Legaten des römischen Oberpriesters - der doch nach ihrer Auffassung Herr aller Könige und Kaiser sein sollte - durch die Gaue des Reiches, verbreiteten schlimme Kunde, hetzten und wühlten für Heinrichs Entmachtung. A. v. Hofmann (S. 311): „Es wird wohl kaum einen vorurteilsfreien Deutschen geben, dem es nicht im Stillen Freude macht, wie im Jahre 1111 der deutsche König vor dem Papst gestanden hat; aber ein großer dauernder Erfolg konnte auf diese Weise nicht errungen werden. Schon die Lateransynode im Jahre 1112 hat das Investiturprivileg des Vorjahres für ungültig erklärt und es konnte nicht ausbleiben, dass die Kurie auch mit allen Mitteln in Deutschland an die Arbeit ging, um die Folgen des Gewaltakts vom Februar 1111 ungeschehen zu machen.“ Ganz selbstverständlich tobten auch alle die päpstlichen Trabanten, besonders in Südfrankreich, im hassvollen antideutschkaiserlichen Cluny, in Burgund, wo der heißblütige Erzbischof von Vienne sich schon selbst herausgenommen hatte, den deutschen König zu bannen, aus tiefster Empörung über die der Kirche angetane Schmach. Einer der unermüdlichsten Hetzer gegen Heinrich V. und die Interessen des Reichs, war der fanatische Gregorianer Kardinalbischof Kuno von Praeneste (um 1050-1122). Als päpstlicher Legat in Frankreich und Deutschland, als Berater des französischen Königs Ludwig VI. und Vertrauter der Päpste Paschalis II., Gelasius II. und Kalixt II., betrieb er seine unheilvollen prorömischen, antideutschen Aktivitäten. Gustav Schoene erklärt: „Wenn wir sehen, wie K. um diese Zeit und weiterhin in Frankreich und Deutschland schaltete, Synoden berief, Bischöfe mit Zensuren belegte, sie suspendierte, bannte, absetzte, Rechts- und Glaubensstreitigkeiten vor sein Forum zog und entschied, so begreifen wir, dass damals Stimmen laut wurden, welche die Anmaßung solcher Legaten als Verfall der Kirchenzucht beklagten und denselben zuriefen, sie würfen sich zu zweiten Päpsten auf.“ Sofort nach den Geschehnissen in Rom, ohne dazu ermächtigt zu sein, lediglich kraft seiner Eigenschaft als Legat, berief er - damals von Jerusalem aus - eine Synode und verhängte den Bann über Kaiser Heinrich als „kirchenschänderischen Tyrannen“. Es blieb das unverrückte Ziel dieser Partei, die Kurie zum vollen Bruch mit dem Kaisertum zu treiben, ein Ziel, das besonders von Frankreich aus durch Erzbischof Guido von Vienne und dessen Anhänger eifrig betrieben wurde. Kuno verkündete am 6.12.1114 zu Beauvais, am 28.03.1115 zu Reims und noch öfter an anderen Orten Bann und Absetzung gegen Heinrich und seine Anhänger. Damit machte er sich zur Seele der Bestrebungen, im Geiste Papst Gregors VII., den alten Bund zwischen deutschem König- und dem Papsttum zu zerschlagen. Zahlreiche Kirchenfürsten des Reiches fielen nun von Heinrich V. ab, zuerst Erzbischof Konrad von Salzburg und Bischof Reinhard von Halberstadt. Auch der Kanzler und Erzbischof von Mainz, Adalbert von Saarbrücken, brach 1112 mit dem Kaiser. Heinrich setzte sofort den abtrünnigen Fürsten auf der Reichsburg Trifels gefangen. Der Kölner Erzbischof fiel im Frühjahr 1114 vom Kaiser ab. Als dieser im gleichen Jahr einen Zug gegen die aufständischen Friesen plante, erhoben sich die päpstlich gesinnten Kölner und vereiteln dadurch eine Reichskonsolidierung im niederdeutschen Nordwesten. Wenig später schon hatten die antisalischen Kräfte ihr Traumziel erreicht, eine Fürstenkoalition, angeführt von dem sächsischen Grafen Lothar von Supplinburg, bekriegte den Kaiser -; zu den unverhüllten Unterstützern gehörten die antikaiserlichen Erzbischöfe von Köln und Mainz. Nachdem der Mainzer Bürgeraufstand die Freilassung des Letztgenannten aus der Trifelshaft erzwungen hatte, exkommunizierte dieser seinen Kaiser an Weihnachten 1115 auf einer Synode in Köln, während Heinrich im Kreise von nur wenigen Getreuen das Fest in Speyer beging. Welcher Seite sich der ungetreue Adalbert dauerhaft zugehörig fühlte, zeigt seine weitere Karriere, 1117 erhielt er das Amtsabzeichen des Papstes, das Pallium, 1119 wurde er zum päpstlichen Botschafter (Legat) für Deutschland ernannt. Heinrich V. Glück schien mit der Niederlage in der Schlacht vom Welfesholz bei Hettstedt am 11.02.1115 endgültig gebrochen. Danach fiel auch wirklich seine Stellung im ostsächsischen Raum zusammen, ohne sich davon wieder erholen zu können. Sein früher Tod beendete die bisherige Reichsentwicklung. Die nächsten beiden deutschen Herrscher sind, wie man so sagt, „Pfaffenkönige“ gewesen. Die Päpstlichen bzw. die Gregorianer haben dem Reich der Deutschen auf Dauer großen Schaden zugefügt, sie sind mitschuld an seiner territorialen Zersplitterung.

Die einstige hohe Bedeutung der Externstein-Felsengruppe musste im damaligen Sachsen noch uneingeschränkt bekannt gewesen sein. So liegen Sinn und Zweck des Externstein-Reliefs klar auf der Hand: Nach dem Sieg am Welfesholz 1115 ist im Auftrag der Benediktinermönche von Corvey und Abdinghof dieses Triumphbild für die „innere Mission“ in Sachsen ganz bewusst und willentlich am altgläubig-sächsischen Zentralheiligtum (neben dem Tiuberg-Marsberg bei der Eresburg) angebracht worden. Es muss für das Wirken der Mönche mit ihrem weitreichenden Einfluss auf die politische Kultur Sachsens ein ungeheurer Triumph gewesen sein, dass es ein sächsischer Aufstand war, welcher die Speerspitze Heinrichs V., nämlich dessen Feldhauptmann Hoyer I. Graf von Mansfeld am Welfesholz bei Gerbstedt am Ostharzsaum, zerbrach. Der Feldhauptmann verlor hier Schlacht und Leben - im Zweikampf gegen Markgraf Wiprecht III. von Groitzsch (um 1050-1124) - im gleichen Monat, vier Jahre nachdem sein Herr mit „ruchloser Hand“ nach dem Papst, dem „Stellvertreter Gottes“ auf Erden, gegriffen hatte. Auch der Askanier Otto von Ballenstedt (1070-1123), Herzog von Sachsen (Vater von Albrecht I., dem Bären) beteiligte sich am sächsischen Aufstand. Auf seinem Weg zur Schlacht hörte er vom Einfall ostelbischer Scharen, kehrte um, bereitete denen am 09.02. eine vernichtende Niederlage und eilte dann wohl zur Schlacht gegen den Kaiser. Seine Verbundenheit mit den Benediktinern erweist sich aus dem Umstand, dass er kurz vor seinem Tod das Ballenstedter Kollegiatstift „St. Pancratius und Abundus“ in ein Benediktinerkloster umwandelte, wo er auch als Mönch verstarb. Auch für einen anderen damaligen Kaisergegner ist engste Verbundenheit mit Kloster Corvey nachweisbar. Friedrich von Arnsberg, „der Streitbare“ (1075-1124) war Regent der Grafschaft Arnsberg-Werl. Er hatte 1112 das Hoflager in Münster aufgesucht und dort dem Kaiser seine Gefolgschaft geschworen. Trotzdem schloss er sich der Empörung des Sachsenherzogs Lothar III. von Supplinburg (1075-1125) an. Im Zuge der gemeinsamen Unternehmungen gegen den Kaiser befreundete sich Friedrich derart eng mit Abt Erkenbert, dass er sich sogar in die Corveyer Gebetsbruderschaft aufnehmen ließ. Erkenbert bat seinen Freund im wirren Kriegsjahr 1115 für ihn eine private Schmutzarbeit zu verrichten, nämlich die unbotmäßig gewordene Reichsfeste Obermarsberg bestrafend anzugreifen, die Bürger des altheiligen Irminsul-Standortes. Ich gehe darauf später näher ein. Der Sohn Kaiser Karls, Ludwig der Fromme, hatte sie dem Reichs-Missionskloster Corvey überantwortet, doch die Einwohner der dazugehörenden Gemeinden wollten die Klosterherrschaft abschütteln und hatten sich dagegen erhoben. Friedrich der Streitbare führte den Wunsch Erkenberts aus, er zerstörte die Befestigungen in Obermarsberg, und schaltete dabei auch vorsorglich ein Bollwerk in seinem eigenen Grenzgebiet aus. Erkenbert schien auf ganzer Linie zu triumphieren. Dieser herrliche sächsische Sieg, diesmal - nach Meinung der Mönche - auf richtiger Seite errungen, sollte unvergessen bleiben, als belehrende, warnenden Mahnung für kommende Geschlechter. Die dreizüngige Siegesfahne im Relief, dem Siegeszeichen auch der Sachsen-Herzöge (z.B. Albrecht I. von Brandenburg, der Bär / 1100-1170 - Heinrich I. + II., Fürst von Anhalt, 1170-1252 - Schwerin-Siegel, Heinrich der Löwe, 1298 - Pfalzgraf Rudolf I. von Tübingen, 1160-1219 - Dietrich, der Bedrängte, Markgraf von Meißen, 1162-1221 - Wizlaw I., dän. Vasall, Fürst von Rügen, 1180-1250), unterstreicht diese Bildaussage (siehe Abb. 1). Dass es sich dabei um mehr als um ein innenpolitisches Reichsgezänk gehandelt hat, nämlich die Dimension eines Weltanschauungskampfes angenommen hatte, und wie groß der Hass auf den ränkevollen, gefährlichen sog. Ketzerkönig tatsächlich gewesen ist, ersieht man aus dem Vorgehen des sächsischen Bischofs Reinhard von Halberstadt, der Heinrichs gefallenen Kriegern nach der Welfesholzschlacht ein christliches Begräbnis verweigerte, damit ihre Seelen auf ewig verdammt blieben.

Bestätigung für diesen Zeitraum der Reliefherstellung erhalten wir auch durch die Weihe-Inschrift in der Grotte des 1. Felsens, welche die Jahreszahl 1115 beinhaltet. Dabei ist es nun völlig unwichtig, ob die Anbringung der Inschrift aus gleicher Zeit stammt - was bestritten wurde - oder ob sie ein über die Zusammenhänge noch unterrichteter Mönch in späteren Jahrhunderten dort eingrub als einen unmissverständlichen Hinweis für Wissende und Suchende. Aus der nur schlecht lesbaren Inschrift scheint mit etwas Kombinationsgabe hervorzugehen, dass der Paderborner Bischof Heinrich II. von Werl (1050-1127) „am vierten Tag vor dem 1. September“ 1115 hier eine Kapelle einweihte. Welcher andere Grund könnte vorgelegen haben, als die fromme Dankbarkeit für den „sächsischen“ Sieg gegen den „heidnischen“ Herrn des Reiches, ein halbes Jahr zuvor ?! Zu diesem Zeitpunkt wird man den außerordentlichen äußeren Schmuck der Kapellenwand durch ein grandioses Reliefbild geplant haben. W.E. Giefers schreibt dazu 1854 auf Seite 16: „So legten denn auch die Benediktiner von Abdinghof unter dem merkwürdigsten Felsen der Heimat eine Heilgrabkapelle an, die dem heil. Kreuze im Jahre 1115, also kurz nach Beginn der Kreuzzüge, geweihte ward, und haueten an der Außenseite desselben die Abnahme Christi vom Kreuze aus der lebendigen Felswand heraus, ein Denkmal der Sculptur, das seiner Größe und der darin herrschenden dramatisch bewegten Handlung wegen für eine Zeit, wo Bildhauerkunst selbst über das Gebiet statuarischer, mehr monumentaler Leistungen nicht hinausging, als einzig in seiner Art dasteht.“ Zu anderem Schluss kommt auch J. Mundhenk nicht, der als Resümee seiner Datierungsstudien schreibt (Seite 42): „Soweit die Äußerungen der bedeutendsten Repräsentanten der Kunstgeschichte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir dürfen uns eine ähnlich ausführliche Kommentierung der Kunstgeschichtler aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten des 20. Jahrhunderts ersparen, da die Datierung des Reliefs auf die Zeit um 1115 keine Korrektur mehr erfährt.“ Der Kunsthistorikers Rolf G. Fritz gab eine Expertise zum Externsteinrelief in „Deutsche Kunst“, 1926, ab, unter dem Titel „Das Relief der Kreuzabnahme an den Externsteinen - um 1115“. Sie lautet auszugsweise: „In der Tat ist das Relief an den Externsteinen in vielfacher Beziehung eine außerordentliche und bewundernswerte künstlerische Leistung. Denn dieses Bildwerk ist ohne Beispiel in der europäischen Plastik seiner Zeit. Nach unserer heutigen Kenntnis der Denkmäler scheint es in Deutschland bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts eine monumentale Steinplastik nicht gegeben zu haben. Um das Jahr 1115 beginnt die Reihe der deutschen Steinbildwerke urplötzlich mit einem so gewaltigen Auftakt, wie ihn das Relief der Kreuzabnahme an den Externsteinen darstellt. Die Frage, woher dem deutschen Bildhauer die Kraft zu solcher Leistung gekommen sei, gibt immer neue Rätsel auf….“ Dass es kein deutscher oder lombardischer Meister gewesen sein kann, führte ich aus. Eine wichtige Bestätigung für diesen Zeitansatz lese ich auch aus der Nichterwähnung des Externstein-Großreliefs in der „Schedula diversarum artium“, dem kunsthandwerklichen Lehrbuch, als dessen Verfasser ein Theophilus Presbyter verantwortlich zeichnete, hinter welchem aber der Benediktinermönch Rogerus von Helmarshausen vermutet wurde. In seiner Schrift werden in einer umfassenden enzyklopädischen Sicht des Wissens alle Facetten der verschiedenen Kunsthandwerkstechniken des Mittelalters ausführlich dargestellt. Sie muss ca. zwischen 1100 und 1120 entstanden sein. Wäre das Externsteín-Kreuzabnahme-Relief nicht gerade erst in dieser Spanne entstanden, wäre es etwa in lange zurückliegender karolingischer Zeit geschaffen worden, hätte es der Autor unter einer Besprechung von Felsengroßreliefs in irgendeiner Art und Weise erwähnen müssen. Das geschah nicht, weil das Relief zu seiner eigenen Spätzeit erst realisiert wurde und zwar unter politisch heiklen Aspekten.

Wir erfuhren es bereits, unmittelbar eingebunden in die Geschehnisse am Externstein sind die Benediktiner-Abtei Abdinghof bei Paderborn, die nach einer auf das Jahr 1093 datierten Urkunde sich als Besitzer der Externsteine auswies, und das Benediktiner-Kloster Corvey bei Höxter. Die genannten drei Stätten liegen in einem Dreieck damals bereits sehr guter Straßenverbindungen. Paderborn ist von Höxter nur um 40 km entfernt, die Externsteine von Paderborn um 20 km und von der Weserabtei Höxter um 30 km (Luftlinien !). Als Planer, Initiator und Auftraggeber bzw. Hauptakteur für das Relief kommt kein anderer in Frage als der Corveyer Abt Erkenbert von Homberg (Amtszeit 1107-1128), denn allein bei ihm treffen persönliche Motivation und Vermögen mit dem passenden historischen Hintergrund zusammen. Seinen ersten Anstoß dazu wird er vom einflussreichen Koordinator, dem Gregorianer Kardinalbischof Kuno von Praeneste (um 1050-1122) erhalten haben. Der Antrieb Erkenberts für diese Tat war groß und brennend. Er war der Nachfolger des unversöhnlichen Kaisergegners und päpstlichen Parteigängers, des Abtes Markward, der in seiner Amtszeit 88 neue Frater in Corvey aufnahm. Wir dürfen davon ausgehen, dass das Kloster ein Hort der antisalischen Partei war. Fachautor H.H. Kaminsky schreibt (S. 260): „In den wirren Zeiten der Sachsenkriege und des Investiturstreites, als die alte Ordnung zerbrach, entwickelte sich Corvey zur Machtbasis der antisalischen Kräfte, konzentriert in der Person des Abtes Markward, der bis zu seinem Tode die Fahne der Gregorianer hochhielt.“ Kaiser Heinrich V., welcher von eben diesen gregorianischen Kräften mit in die Macht gehoben worden war, änderte sehr bald, zum Verdruss der Kirchlichen, die Richtlinien seiner Politik und betrieb die gleichen antipäpstlichen Bestrebungen, zur Abwehr überzogener Zumutungen seitens der Kurie, die sein Vater verfolgen musste. Abt Erkenbert wurde gar gezwungen, diesem seinem König Heerfolge zu leisten. Noch im Jahre 1107 war das Verhältnis zwischen Heinrich V. und Corvey so sachlich nüchtern, wie die reichsunmittelbaren Klosterleute mit ihrem Herrscher umzugehen hatten. Der König verweilte dort und stellte dem Kloster ein Diplom aus. Dem Heeraufgebot 1107/1108 gegen die „heidnischen Slawen und Ungarn“ hat sich Abt Erkenbert angeschlossen, laut Corveyer Annalen. Schon unter den Ottonen im 10. Jahrhundert hatte die Abtei Corvey ein Kriegsaufgebot von ca. 50 Panzereitern dem Reichsheer zu stellen. Der Abt, als Führer seines Kontingents, begleitete den König beim Feldzug nach Ungarn 1108 und ging mit ihm im August 1110 nach Italien, wo sein oberster Kriegsherr den Papst gefangen setzen ließ. Es blieb ihm - umgeben von weltlichen Kaiservasallen - nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu zeigen. Innerlich aber stand der Corveyer Mönch seitdem bedingungslos auf Seiten seines geistlichen Herrn, des Papstes. Unschwer ist die seelische Situation des frommen Mannes zu erfassen: Gefühle erlittener Demütigung, von Schuld und Hass sowie Vergeltungspläne muss er auf seinem Rückweg nach Corvey getragen haben. Schon ein Jahr später hatte die Intrigenpolitik der Päpstlichen, unmittelbar ausgelöst durch das Eingreifen Heinrichs V. in sächsische Angelegenheiten, eine Verschwörung der Sachsenfürsten zur Folge -, und Februar 1115 kam es zu der bedeutsamen Niederlage am Welfesholz im Südharzgebiet zwischen Saale und Wipper. Zeitgenössische Chronisten bezeichneten das Zusammentreffen von Sachsen und kaiserlichen Rittern als „proelium famosissimum illud nostrae aetate“ („das größte Treffen unseres Zeitalters“). Wie schon erwähnt, ging die Schlacht für die Kaiserlichen verloren, Heinrich V. musste Sachsen verlassen. Natürlich focht der kriegstüchtige Abt auf Seiten der Kaisergegner mit, zumindest war er im Schlachtfeldbereich anwesend. Abt Erkenbert von Corvey wurde um den oder am 25.03.1115 von einem „quidam ... scelestus Burchardus“ gefangen genommen und musste 200 Mark Lösegeld zahlen, bevor er auf freien Fuß gesetzt wurde, wie es die Corveyer Annalen ausweisen. Sein Häscher Burkhard, ein kaiserlicher Parteigänger, hatte einen dicken Fisch an der Angel und machte mit dem Corvey-Abt ein gutes Geschäft. Auf Seiten des Kaisers kann er nie und nimmer gefochten haben, sonst hätte Papstlegat Kuno nicht so einvernehmlich mit ihm verkehrt. Am 11. Juni, so ersehen wir aus einer Urkunde, legte Erkenbert neue Marktgeldregelungen fest, sicher um die finanziellen Mittel seiner Abtei - welche durch seinen Freikauf stark beansprucht worden waren - wieder aufzubessern. Die enge Verbindung von Kloster Corvey und der Propstei Marsberg (dem altgläubigen Irminsul-Standort) sind seit karolingischen Zeiten bekannt, die Marsberger Pröpste waren Vollmitglieder im Corveyer Konvent. Ausgerechnet 1115 empörten sich die - offenbar kaisertreuen - Bewohner von Obermarsberg gegen die Mönche, so dass der aggressive Abt Erkenbert von Homburg den Arnsberger Grafen Friedrich I. bat, die Siedlung anzugreifen und ihre Befestigungen zu zerstören. Während sich Kaiser Heinrich V., diesmal ohne Heer, unterwegs auf dem Weg nach Italien befand, traf sich der Abt am 29. September 1116 auf der Fürsten-Tagung zu Frankfurt mit anderen Kaisergegnern, reiste von dort nach Mainz, wo ein antikaiserlicher Bischof für das Bistum Verden erhoben wurde, beteiligte sich dann an der Belagerung der kaisertreuen Abtei Limburg und kehrte schließlich, von Mainzer Bürgern, die ihn wohl als Kaiserfreund vermuteten, in die Flucht geschlagen, nach Corvey zurück. In seinen Privatangelegenheiten nicht gerade glorreich endete dieses Jahr für den Herrn der Weserabtei. Um wieviel mehr musste er die Bedeutung des Sieges am Welfesholz vom Vorjahre überhöhen, den er - zumindest durch Intrigentätigkeit und Koordinationsanstregungen- selbst miterstritten hatte.

Die rührigen Kaisergegner witterten Morgenluft, keine vollen dreieinhalb Jahre nach der Schlacht am Welfesholz (11.02.1115) rief der päpstliche Botschafter Kuno von Praeneste zur Versammlung deutscher Bischöfe am 28.07.1118 ins nordhessische Fritzlar, um den päpstlichen Bann gegen Kaiser Heinrich V. zu bekräftigen. Der inzwischen verstorbene Papst Paschalis II. hatte Heinrich mit dem Bann belegt, die Fritzlar-Synode bestätigte und verkündete den Bann des neuen Papstes Gelasius II. gegen den deutschen Kaiser. Fritzlar liegt nur um 80 Kilometer südlich vom Externstein. Auf dieser Synode wurde der Franke und Fürstbischof Otto von Bamberg (1060-1139) seines Amtes enthoben, weil er als Reichskanzler von Heinrich V., im Streit gegen Rom, treu geblieben war. Wer war dieser Kuno, der bischöfliche Kardinallegat und scharfe Kaiser-Gegner ? Er fungierte als Vertrauter von drei Päpsten (Paschalis II., Gelasius II., Kalixt II.), von 1114 bis 1121 als Papstgesandter in Frankreich und Deutschland, als entschiedener Gregorianer (die meinten, der Papst stünde über dem Kaiser und müsse neben der geistlichen ebenso die säkulare Weltherrschaft ausüben) war er grundsätzlicher Feind der deutschen Kaisermacht und gleichzeitig einflussreichster Berater des französischen Königs Ludwig VI. (1108-1137). Das kennzeichnet ihn zur Genüge. Im gleichen Jahr, Juni 1118, hatte Kuno die Dreistigkeit, sogar eine Synode ins Marienkloster vom Gandersheim, im niedersächsischen Harzgebiet, einzuberufen, obwohl dort Agnes (1090-1125) Äbtissin war, eine Enkelin von Kaiser Heinrich IV. (ihre Mutter war Schwester Heinrichs IV.) und Vetterin/Base Heinrichs V., die sehr wohl die antipäpstliche Politik ihres Verwandten unterstützte, weswegen sie auch schon im folgenden Jahr, beim Konzil von Reims, am 03.10.1119 gebannt wurde. Gandersheim liegt nur um 80 Kilometer östlich der Externsteine. Mit diesen beiden antikaiserlichen Kirchenversammlungen im nordhessischen und sächsischen Raum machten nach der Welfesholz-Schlacht der Papst-Agent Kuno, im Verein mit den Benediktinern, ihren weitergehenden Kampf gegen kaiserliche Ansprüche und den aus ihrer Sicht geglückten Niedergang des kaiserlichen Einflusses offenkundig.

Um den innenpolitischen Zustand des Reiches - was die energischen Gegenkräfte anbelangt - in ganzer Bedeutung zu verstehen, muss die mit vielen Vollmachten gerüstete, weltgewandte, böswilligste Hauptpersonen einer genaueren Beobachtung unterzogen werden. Besonders gern und häufig wurden Franzosen ins römische Kardinalskollegium berufen und als Legaten verwendet, schon wegen ihrer antideutsch-kaiserlichen Haltung. Ob Kuno (Conon) von Praeneste wirklich ein Deutscher bzw. Schwabe, „Graf von Urach“, gewesen sei, blieb fraglich. Wahrscheinlich war er ein Franke und es liegt eine Verwechslung mit einem späteren Legaten Kuno von Urach vor, der 1227 verstarb. Noch im Jahre 1106 unterschreibt er mit „Cono de Aridagamantia“ (siehe Gustav Schöne, „Kardinallegat Kuno, Bischof von Praeneste“, 1857, S. 2ff). Er ordnete für den Papst Kosterprobleme im nordwestfränkischen Arroasia (Arras). Kuno wurde auch Legat für das „Heilige Land“. Paschalis schickte ihn nach Syrien und Palästina zu König Balduin I., wo er Ende 1108, Anfang 1109 angekommen sein muss und erst 1111 nach Europa zurückkehrte. König Heinrich war am 12.02.1111 in Rom eigezogen, um die Kaiserkrone zu erwerben. Im sich zwischen Römern und Deutschen entspinnenden Streit wurde der Papst, mitsamt seinen Kardinälen, gefangen genommen und weggeführt. Wie bereits erwähnt, hörte davon Kuno in Jerusalem, wie er auf dem Lateran-Konzil 1116 jammervoll zu berichten wusste. Mit Seufzen habe er vernommen, wie die Deutschen „die Glieder der Kirche, die Kardinäle, ihrer Gewänder beraubt, fortgeschleppt und übel behandelt, wie vornehme Römer gefangen und hingeschlachtet, und unter dem Volke ein Blutbad angerichtet worden sei.“ (S. 14) Noch in Jerusalem habe er ein Konzil einberufen und „König Heinrich als einen gottlosen, grausamen, kirchenschänderischen Tyrannen mit dem Bannfluch belegt.“ Dementsprechend schreibt der italienische Kirchenhistoriker Ferdi Ughelli (1595-1670): „Kuno durchbohrte den vertragsbrüchigen Heinrich mit dem Speer des Glaubens“. Jedenfalls trat er verstärkt an die Spitze der starren und hassvollen Partei der Gregorianer, wie Gustav Schöne schreibt: „in seiner hartköpfigen und unbeugsamen Energie einem Mauerbrecher vergleichbar“. Aus Palästina brachte Kuno Reliquien seiner Klosterstiftung in Arras, die er am 07.05.1112 überbrachte. (S. 19) Im Jahre 1114 ist er Papstlegat in Frankreich. Auf dem nordfranzösischen Konzil von Beauvais, am 06.12.1114, sprach Kuno die Exkommunikation über Kaiser Heinrich V. aus. Von dort ging Kuno nach Soissons wo er am 06.01.1115 eine Unterredung mit Franzosenkönig Ludwig hatte. 28.03.1115, auf der Synode zu Reims, wiederholte Kuno stur und starr die Bannung Kaiser Heinrichs mit allen seinen Gefolgsleuten, ebenso in Köln am zweiten Osterfeiertag, dem 19.04.1115. Mit diesen Aktionen erhielt der Kampf der kirchlichen Königsgegner seine grausame Schärfe, um den fanatischen Hass in ganz Deutschland anzufachen. Ein Riss ging durch die deutschen Gaue: Für oder gegen das Reichsoberhaupt ? In solchen klerikalen Machtrausch wurden viele Päpstliche, Glaubensfanatiker, Wankelmütige und Reichsfeinde mit hineingezogen, und nicht wenige königstreue Städte und Burgen sind mit Gewalt zerstört worden. Brand, Verwüstung und Mord waren die Folge von Kunos Hass und Hetze. Er habe Heinrich in Griechenland, Ungarn, Sachsen, Lothringen, Frankreich, auf fünf Konzilen gebannt, verkündete er stolz auf der Lateran-Versammlung in 1116. Im Brief Kunos an Erzbischof Friedrich von Köln argumentiert er für seine angemaßte Bevollmächtigung, den deutschen Kaiser zu exkommunizieren, er hätte gehört, Friedrich wolle „mit dem König in Eintracht leben“, was er gar nicht glauben möge und rät dem Kirchenmann er solle nicht auf „falsche Brüder hören“. Ende 1116 ging Kuno nach Rom und Praeneste zurück. Auf der Lateran-Versammlung bestätige der sich windende, wortbrüchige Papst Paschalis, nach Kunos Aufforderung, dass alle dessen Bannflüche und Exkommunizierungen im Namen Paschalis geschehen wären. In einem Brief Kunos an den unwilligen, zaudernden Theoger, dessen Bestellung als Bischof von Metz er eindringlich erwünscht, schreibt er in einer Passage: „Stelle Dich als eine Mauer vor das Heiligtum Israels und die Kirche Christi, die zwischen den wütenden Verfolgungen ihrer Feinde hin und her geworfen wird, wie ein Schiff zwischen rasenden Wogen …“. Schließlich begab sich Kuno nach dem sächsischen Corvey, wo er am 06.07.1118 eine Versammlung von kaiserfeindlichen Geistlichen leitete. Ganz natürlich hat er sich dort mit dem anwesenden Corveyer Abt Erkenbert von Homberg besprochen. Wer nicht teilnehmen wollte wurde, wie gewöhnlich bei Kuno, exkommuniziert. Was hier im Juli unter anderen Planungen beratschlagt wurde, war, den Indizien entsprechend, die Erschaffung des Kreuzabnahme-Reliefs im altheiligen Externstein. Die nötigen Fachkräfte wird Kuno aus seinem Syrien-Aufenthalt mitgebracht haben. Dann folgte das Konzil von Fritzlar 28.07.1118, wo der Besessene die Unverfrorenheit beging, wie er es schon vorher in Frankreich getan hatte, den deutschen König und Kaiser jetzt auf deutschem Reichsboden zu exkommunizieren. Petrus Abaelard (1079-1142), war ein hochgelehrter französischer Philosoph, Theologe, Aufklärer und Mahner zur Vernunft, dessen Liebesaffäre mit seiner Schülerin Heloisa ihn so menschlich sympathisch erscheinen lässt. Er beschreibt den in die Jahre gekommenen Kuno als einen unwissenden, verdummten, wohlgenährten, rotnasigen Prälaten, der für andere Leute den Popanz abgeben habe.

In Sachsen war die Stellung des Kaisers dauerhaft verloren, er war exkommuniziert und es war anzunehmen, dass er ausgespielt haben würde. Nicht viel zu sagen hatte die Zusage den Abgesandten Heinrichs gegenüber, unter ihnen Herzog Welf von Bayern, die in Corvey erschienen, dass die Aufständischen auf einer Reichsversammlung in Mainz am 01.11.1115 mit dem Kaiser in Verhandlungen eintreten würden. Im Jahre 1117 machte sich Erkenbert auf Pilgerfahrt nach Jerusalem, dem Kreuzfahrer-Königreich von Balduin I. von Boulogne (1058-1118), wie es die „Annales Hildesheimenses“ und die „Annales Patherbrunnenses“ ausweisen (Kaminsky, S. 123). Balduin hatte ihm schon im Jahre 1108 „Reliquien vom Kreuz und Grab Christi“ zugeschickt, nachdem durch Räuberhand ein Kreuzreliquiar in Corvey abhandengekommen war. In Corvey zeigte man 21 Heiltümer bzw. Reliquiare, wie Tumben, Schreine, Kreuze, Monstranzen, einige enthielten Überreste oder den ganzen Körper eines „Heiligen“. Die Rituale schrieben vor, alle Heiltumsweisungen für das Publikum mit einer „Herrenreliquie“ zu eröffnen, weil „alle Heiligkeit aus dem Leiden Christi entspringe“. Es gab Reliquien vom Kreuz, Kreuznagel, Windeln Christi, Kleid der Gottesmutter, Stab Aarons, Leichnam des hl. Vitus und etliche weitere „Heilige“, die bei Prozessionen herumgetragen wurden. (Hedwig Röckelein, „Der Corveyer Heiligenkult des Mittelalters …“, S. 87, in „Heilige - Liturgie - Raum“, 2010) Das „Kreuzesleiden Christi“ stand den Corveyern im Zentrum ihres missionarischen Denkens -, deshalb auch das Kreuzabnahmebild an ihrem Externstein ! Was trieb den Corvey-Abt in dieser heiklen Phase des Reiches ins Morgenland ? Wollte er Werkmeister für sein Triumpf-Relief anheuern, nach den diesbezüglich würdigsten Vorbildern forschen, oder neue Reliquien beschaffen ? Jedenfalls reiste er. In der syrischen Stadt Antiochia hielt er sich etwas länger auf, das ist belegt. Hier könnte er einen Bildhauer mit Gesellen angeworben und für das geplante Großrelief am Externstein dienstverpflichtet haben. In dieser Metropole waren solche erfahrenen Fachkräfte sehr wohl zu finden, welche damals in Sachsen nicht vorhanden sein konnten. Das Naturfelsen-Großrelief basierte in Vorderasien - was im Abendland völlig fehlte - auf einer sehr alten Tradition. Ein orientalischer christlicher Meister muss als Schöpfer vermutet werden. Was den Initiator des Externstein-Reliefs bewogen hat, ausgerechnet dieses Thema der Kreuzabnahme zu wählen, wissen wir. Es erschien den Benediktinern von Corvey als ihr Heils-Konzept schlechthin. Es ist unter allen biblischen Motiven eins der seltensten und spätesten. Selbst das Hauptthema der Kreuzigung ist nicht vor dem 5. Jahrhundert nachgewiesen. Zögernd folgte vom 9. Jahrhundert an die Grablegung mit den beiden Gestalten des Nikodemus und des Joseph von Arimathia, aber noch ohne Maria und Johannes. Sicherlich kannte Erkenbert Kreuzabnahmebilder aus der Kleinkunst, aber könnten sie den Ausschlag bei seiner Wahl gegeben haben ? Ein Kreuzgang-Kapitell der nordspanischen Benediktiner-Abtei „Santo Domingo de Silos“ zeigt ebenso ein Kreuzabnahme-Steinmetzbild. Da es bereits aus der Abtszeit des Dominikus von Silos (1005-1073) zu stammen scheint, könnte es Erkenbert - oder einer seiner Brüder - kennengelernt haben. Pedro de Palol datiert die Entstehungszeit (Bild 88) auf „um 1085/1100“. Zufällig wissen wir jedoch, dass Erkenbert, als Jerusalempilger, das Großbild einer Kreuzabnahme gesehen haben muss. Der russische Abt Daniel, der diese Stadt auf seiner Pilgerfahrt kurz zuvor in den Jahren 1113-1115 besuchte, berichtete von einem dortigen Kreuzabnahmemosaik, das sich zwischen Mosaiken der Kreuzigung und der Höllenfahrt befunden habe und so um die Mitte bis Ende des 10. Jahrhunderts gefertigt worden sein muss. Die sich aufdrängende Frage noch einmal: Warum reiste der Abt trotz hochgespannter innenpolitischer Situation des Reiches, bei der es auf die Wirkkraft jedes gregorianischen Mitstreiters ankam, mit einer kaum fassbaren Schnelligkeit ins „Heilige Land“ und wieder zurück nach Hause ? Ein touristisches Vergnügen war dies keinesfalls. Er muss einen wichtigeren Zweck mit dieser Reise verfolgt haben, als dem König Balduin I. für dessen Reliquiensendung ein Dankeschön zu sagen. Bei einer Wallfahrt zu den Gnadenstätten seines Glaubens dürfte er sich aber der genüsslicheren Ruhe, einer ausgiebigen Beschaulichkeit hingegeben haben. Die möglichst rasche Besorgung von Fachkräften - oder neuen Weihereliquien - bietet sich aber als eine der wenigen einleuchtenden Erklärungen für diese Unternehmung an. Am 07.07.1118 war Erkenbert bereits wieder in seinem Weserkloster, wo führende Gregorianer zusammentrafen, um einem brisanten antikaiserlichen Akt beizuwohnen. Der nimmermüde Papstgesandte Kardinallegat Kuno von Praeneste, weihte einen gregorianischen Gegenbischof für Metz. Anzunehmen ist also, dass mit der Herstellung des Externsteinreliefs im Sommer 1118 begonnen wurde. Zu diesem Zeitpunkt vermochte kaum ein politisch Informierter glauben und kaum ein Gregorianer oder kirchenfrommer Christ mochte hoffen, dass Heinrichs Thron noch Bestand haben würde. Zu stark war die Koalition seiner Feinde. Während der Gespräche mit dem fanatischen Kuno, dem Papstlegaten auch für Palästina - zu Corvey und Fritzlar im Juli 1118 - dürften die letzten Einzelheiten des Großunternehmens besprochen worden sein. Ob Kuno die dafür nötigen Bauleute schon im Jahr 1111 aus Palästina nach Italien mitgebracht hatte, oder ob sie sich Erkenbert erst auf seiner Syrien-Reise beschaffen wollte, bleibt freilich ungewiss. Man war sich einig - welch eine gewaltig Werbe-Wirkung das Sieges-Relief am altheidnisch-sächsischen Hauptheiligtum des Externsteins wird haben müssen. Um das richtig einordnen zu können, muss man wissen, dass die aufständischen Ostsachsen gegen die salischen Kaiser, zwar mit den Mönchen der Gregorianer streckenweise gemeinsame Sache machten, doch nicht etwa weil sie papstgläubig gewesen wären, im Gegenteil, sie waren gegen die Heinriche IV. und V., der salischen Sippschaften aus dem deutsch-fränkischen Südwesten, weil deren Herrscht im niederdeutschen Raum ihnen wie eine Fremdherrschaft erschienen war. So wenig wie die Ostsachsen damals echte Christen waren, waren es die meisten Nord- und Ostvölker. Der kaisertreue Franke und Bischof von Bamberg, Otto I. von Mistelbach (1060-1139), den Kuno von Praeneste in Fritzlar 1118 aller seiner Ämter enthoben hatte, begann erst 1124-1125 und 1128 das heidnische Pommernland zu missionieren, er zerstörte die Tempel und machte sich den Namen „Apostel der Pommern“. Nur eine heilige Eiche der Stettiner Wenden ließ Otto unbeschädigt -, auf Bitten oder Drohen ? Das nach Osten blickende Kreuzesbild am Extenstein hatte für die Gregorianer seinen tiefen und weitblickenden Sinn.

Trotz seiner verheerenden Niederlagen in Norddeutschland und der Empörung der Mainzer Bürgerschaft gegen ihn, hatte sich Heinrich V., ohne seine Gewappneten, im Jahre 1116 nach Italien auf den Weg begeben, um seine Erbansprüche auf Ländereien der 1115 verstorbenen Mathilde von Tuszien (von Canossa) durchzusetzen. Geschickt und ränkevoll, den italienischen Städten gegenüber aber großzügig entgegenkommend, gelang es ihm tatsächlich, der Kurie etliche der erhofften Beutestücke aus der Erbschaft abzutrotzen. Man hatte in Italien Respekt vor der kaiserlichen Ritterschaft, die jederzeit wieder aufgeboten werden konnte, so erlebte der nervenstarke Mann sogar die Genugtuung, auf Ostern 1117, zusammen mit seiner jungen Gemahlin, in der Peterskirche feierlich nochmals gekrönt zu werden. Im darauffolgenden Jahr ist Heinrich wiederum in Rom, im Januar 1118 starb Papst Paschalis II., im Herbst kehrte Heinrich ins Reich zurück. A. v. Hofmann führt aus (S. 321): „Als Heinrich im Jahre 1118 nach Deutschland zurückkam, war das Land im vollen Bürgerkrieg, den die Kurie geschürt hatte. Man hielt große Synoden, auf denen der Legat des Papstes den Kaiser exkommunizierte; man plante einen Hoftag in Würzburg um den Kaiser abzusetzen. Sachsen unter seinem Herzog stand in unberührter Vollkraft da wie ein eigenes Land für sich. Überall hatte die Kurie die Hand im Spiel.“ Doch der Kaiser war schmiegsamer und hartnäckiger zugleich, also widerstandswilliger als es sich seine Feinde erhofft hatten. Am 24. Juni 1119 gelang ihm auf der Reichsversammlung zu Mainz ein Ausgleich mit mehreren seiner Gegner, so dass sich seine Position verbesserte und er neue Verhandlungen mit dem Papst aufnehmen konnte. Ende des gleichen Jahres gingen die Kölner Bürger ins Lager des Kaisers über. Das Weihnachtsfest beging er in Münster. Zu Jahresbeginn zog er, wie es üblich war, auf dem alten Helweg über Corvey nach Goslar. Dort trat am 21. Januar 1120 ein Hoftag zusammen, währenddem der Kaiser erleben durfte, dass die meisten seiner weltlichen Gegner zu ihm übertraten. Der Corveyer Abt muss dabei gewesen sein, denn er war zur Hoffahrt verpflichtet. Die Großen des Reiches legten Heinrich im „Würzburger Fürstenspruch“ von 1121 den dringenden Ausgleich mit dem Papst nahe. Diese wider Erwarten günstige Entwicklung für den tatkräftigen Kaiser war unvorhersehbar; der Oberherr des Reiches, ein rüstiger ränkevoller Gegner, schien den intriganten, fanatischen gregorianischen Mönchen tatsächlich gewachsen. Am 23.09.1122 schloss er das sog. Konkordat zu Worms - korrekt als „Pactum Calixtinum sive Heinricianum“ bezeichnet - wo ausgemacht wurde, dass der Kaiser auf die Investitur Verzicht leistet. Mit diesem Vertrag zwischen dem deutschen Kaiser und der Papstmacht, personifiziert durch Calix II., sollte der Investiturstreit beigelegt werden, durch eine Kompromisslösung, sehr zum Nachteil des deutschen Kaisertums. Erst nach diesem Vertragswerk wurde Heinrich V., ohne die förmlichen Demütigungen des Buß- und Unterwerfungsaktes, durch einen päpstlichen Legaten wieder in die „kirchliche Gemeinschaft“ aufgenommen. Doch Papst Calixt II. stärkte nochmals die antikaiserlich-päpstliche Opposition im Reich, indem er dem Mainzer Erzbischof Adalbert, Heinrichs ehemaligem Kanzler, die päpstliche Legatenwürde verlieh. Von diesem Augenblick an müsste, meiner Theorie zufolge, die Steinmetzarbeit am Siegesmal über Heinrich V. geruht haben, denn keiner konnte wissen, wie die Macht Heinrichs weiter gedeihen könnte. Das Bildwerk wurde nie vollendet. Das untere Register blieb nur roh profiliert - ohne den letzten Feinschliff und ohne Endglättung der Grundfläche. Seit 1123 versuchte Heinrich auf Bitten seines englischen Schwiegervaters in das normannisch-französische Ringen um die Normandie einzugreifen, doch dem gewaltigen Heer Ludwig VI. hatte der ohne Unterstützung der Großen im Reich nichts entgegenzusetzen, so wurde der Feldzug schon 1124 bei Metz erfolglos abgebrochen, was bei den Franzosen einen aufbrandenden nationalen Enthusiasmus auslöste. Am 23. Mai 1125 starb Heinrich V. 39-jährig in Utrecht und am 7. Oktober 1128 segnete Abt Erkenbert das Zeitliche.

Im spannungsgeladenen Zeitraum vom 11. Februar 1115 bis zum 21. Januar 1120 oder 23. September 1122 könnte das Externsteinrelief entstanden sein. Da aber - meiner Arbeitsthese folgend - erst nach der Kleinasienreise des Abtes im Sommer 1117 ein Werkbeginn denkbar ist, kommen lediglich drei bis 4 Fertigungsjahre in Betracht. Die Indizienkette erscheint annähernd lückenlos. Ist aber ein absoluter Beweis für die Verbindung zwischen der Weserabtei und ihrem Abt mit dem Externstein zu erbringen ? Das Kloster verfügte während der uns interessierenden Zeitspanne über einen ausgedehnten Territorialbesitz und versuchte, einen weitgehenden Einfluss auf die Nachbarabteien zu gewinnen. H.H. Kaminsky schreibt (S. 136): „Wir stellen fest, dass es die Corveyer Äbte Markward und Erkenbert verstanden haben, in fast allen wichtigen Klöstern in und um die Corveyer Einflusszone mehr oder minder Fuß zu fassen.“ Dem nimmermüden Abt Erkenbert gelang es bekanntlich, die kirchliche Verwaltung von Obermarsberg an sich zu ziehen, er ist der erste namentlich bekannte Chef der dortigen Propstei, obgleich seit Ludwig des Frommen Zeiten die Corveyer Mönche dort ein Konvent unterhielten. Im Jahre 1083 wurde der Corveyer Mönch Gumbert zum Abt des Paderborner Bischofsklosters Abdinghof erhoben. Bis 1096 lebte dort auch noch der Mönch Erkenbert, bis er Abt in Aldenberg bei Merseburg und schließlich 1107 Oberhaupt von Corvey wurde. Aus der schon besprochenen Urkunden-Abschrift des 13. Jhs. geht hervor, dass Abt Gumbert von Abdinghof den nahen Externstein im Jahre 1093 angekauft hat. An dieser Erwerbung muss der spätere Abt Erkenbert, damals noch einer der führenden Mönche Abdinghofs, beteiligt gewesen sein. Das freundliche Einvernehmen zwischen Corvey und Paderborn - beide ja Benediktiner-Hochburgen und traditionell im Lager der Gregorianer stehend - ist seit den Zeiten des Abtes Markward urkundlich belegt. Abt Gumbert war 1114 gestorben, der neue Abt Hamuco wurde erst 1118 geweiht. Es scheint undenkbar, dass sich dieser gerade erst inthronisierte Abt, in dessen Amtszeit die Relieferschaffung fiel, einem missionarisch-werbewirksamen Wunsche von so einflussreichen Persönlichkeiten, wie Erkenbert von Corvey und Papst-Legaten Kuno von Praeneste, jenen starken welterfahrenen Autoritäten, entgegengestellt hätte - warum sollte er auch ?! Die befreundete mächtige Benediktiner-Abtei Werden an der Ruhr, deren Äbte das Recht besaßen, an den Externsteinen einen Rastplatz zu unterhalten, was aus der Bernhard-Urkunde (1125-1140) hervorgeht, hätten ebenfalls keinen Grund gehabt, dagegen zu opponieren. Jauchzte doch mit Sicherheit die gesamte mönchisch-gregorianische Partei über diese Idee und schließlich das Werk jenes grandiosen gregorianischen Siegesbildes am „erschrecklich“ dämonischen altsächsischen Hauptheiligtum, welches damit gleichzeitig entdämonisiert und christlich geweiht würde.

DATIERUNGSKRITERIEN

Zu vergleichende Stilelemente können zur Datierung herangezogen werden. Dazu gehört auch ein Detail in der Darstellungsart des Lebensbaumidols im Externsteinrelief (Abb. a). Der Dänenkönig Erik I. Ejegod (1070-1103) besuchte während einer Pilgerfahrt nach Jerusalem den Papst in Rom und erreichte die kirchliche Unabhängigkeit Dänemarks vom Erzbistum Bremen-Hamburg. So wurde Lund das religiöse Zentrum für ganz Skandinavien. Schon 1080 hatte man mit einem Kirchenbau begonnen, im Todesjahr König Eriks mit Energie der repräsentativen Dombau nach lombardisch-rheinischen Vorbildern in Angriff genommen; 1123 ist die Krypta, 1145 der Hochaltar eingeweiht worden. Das Dreiwinkel-Stilelement des Lebensbaum-Kopfes vom Externsteinrelief wiederholt sich in den beiden Lebensbäumchen im Krypta-Kapitel des Doms zu Lund (Abb. b).- Kapitellbild aus Basilika St. Pietro, Pavia / Italien; von Papst Innozenz II. im Jahre 1132 geweiht (Abb. c). Das romanische Tympanon der Kirche von Steinsfeld / bei Rothenburg o. d. Tauber zeigt zwei Lebensbäumchen mit gleichen Winkeln am Volutenansatz (Abb. d).

a  b 1

b 1  b 2

b 2  c

c  d

d

b 1

b 1  b 2

b 2  c

c  d

d